寒い冬の朝、口からハーッと息を吐く。息が白く見える。この白い息の正体は細かい水滴だ。体から出てきた息には、たくさんの水蒸気が含まれている。それが急に冷えて、それだけの水蒸気を含むことができない状態になる。空気が水蒸気を限度いっぱいまで含んでいる状態を「飽和」という。吐いた息は、それを超えて水蒸気を含んでしまっている「過飽和」の状態になる。その多すぎた分が液体に戻って細かい水滴となり、白い雲のようになって目に見える。

-

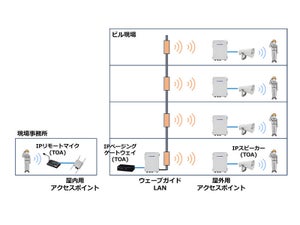

図 雨雲の過飽和度を観測する手法の模式図。上昇気流の中の黒色炭素(初期トレーサー)と、落ちてきた雨粒に含まれている黒色炭素(除去されたトレーサー)のサイズの違いを調べ、それらを比較することで、雨雲の水蒸気の含みすぎ具合(過飽和度)を推定する。(茂木さんら研究グループ提供)

このときに欠かせないのが「エーロゾル(エアロゾル)」だ。エーロゾルとは、大気中に漂う固体や液体の微粒子のことだ。ものを燃やしたときに出る黒いすすや、工場の煙突などから排出される硫酸成分や硝酸成分から変化したものもある。過飽和の状態になった空気とエーロゾルが出合うと、余分な水蒸気がエーロゾルの周りにくっついて水滴になる。

空の雲も、白い息と同じしくみでできる。雲は、日差しを遮って地面に届く太陽熱の量を減らすし、地面から放射される熱を吸収する働きもある。雲のでき具合は、気象や気候の予測に大きく影響を与える。ところが、現在の科学では、雨を降らす雲の飽和、過飽和、エーロゾルの関係が、じゅうぶんによくわかっていない。雨雲の中がどれくらい過飽和になっているのかという基本的な事柄さえ、わからなかった。その推定に初めて成功したのが、東京大学の茂木信宏(もてき のぶひろ)助教らの研究グループだ。東京、沖縄での大気観測から得た雲中の過飽和度は0.08%。これまでは0.1%、1%などと推定されていた。それよりはるかに小さい、ほんのわずかな水蒸気の含みすぎが雲粒をつくり、雨を降らせていたのだ。

茂木さんらが注目したのは、代表的なエーロゾルである「黒色炭素」、つまり黒いすすだ。地上付近の上昇気流に含まれる細かい黒色炭素には、小さいものも大きいものもある。そのサイズごとの個数の割合を、まず観測しておく。それを、降ってきた雨粒に含まれる黒色炭素のサイズの割合と比較する。どのようなサイズの黒色炭素が優先的に雨粒になったかを検討し、この事実をいちばん適切に説明できる雲中の過飽和度を推定した。

黒色炭素は、森林火災や、家庭でまきを燃やすことなどで発生する。大気中を漂う黒色炭素は、太陽の熱を吸収し、雲粒を作るもとにもなるので、気象や気候に影響を与える。茂木さんらがコンピューターシミュレーションで調べたところ、大気の過飽和度が0.08%の前後をほんの少し上下するだけで、大気中にとどまる黒色炭素の量が大きく変わることもわかった。大気中の黒色炭素の量を計算で正確に求めたければ、大気の過飽和度を、よほどきちんと知っておかなければならないという結果だ。

大気は、このようにデリケートで複雑だ。現在の科学で、そのすべてが解き明かされているわけではない。よくわからないながらも、なんとかコンピューターで天気や気候の予測計算をする。わからない部分は、これまでの経験をもとにして、たとえば観測事実に合うように計算に使う数式を調整する。科学的な細かいしくみが必ずしもわかっていなくても、調整してしまう。そうした実用的な方法と、大気のしくみの細部を詰める茂木さんらのような研究が両輪となって、気象学は進歩していく。

|

関連記事 |