国立天文台は10月12日、中性子星の連星をつくる、外層が大きく剥がれた星による超新星爆発が発見されたと発表した。これは2014年に起きた超新星「iPTF14gqr」の爆発の観測データから明らかになったという。

同成果は、国立天文台理論研究部の守屋尭 特任助教らの研究チームによるもの。詳細は、米国科学誌「Science」に掲載された。

これまで、中性子星の連星が作られる条件は複雑であると考えられており、その形成過程は明らかでなかった。また、連星を成す二つの中性子星ができるためには、二つの大質量星がそれぞれ超新星爆発を起こす必要があるが、従来の考え方では、後に爆発を起こす星が力学的に不安定になると考えられ、連星系は壊れてしまうとされてきた。

そこで研究チームでは、後に超新星爆発を起こす星は、先の爆発で作られた中性子星の重力の影響を受け、水素やヘリウムでできた星の外層が大きく剥がれてしまう場合があるとの説を唱えた。外層が大きく剥がれた状態で爆発すると、爆発で放出される物質が極めて少なくなることから、力学的に不安定にならないと考えられるという。

次に、この説をもとにしたシミュレーションから、外層がほとんど剥がれた状態での超新星爆発がそのように観測されるかについての予測を立てた。爆発のエネルギーが通常の超新星爆発の10分の1程度と小さいこと、超新星爆発後5日から10日後の間に最も明るくなることを条件としたうえで、具体的なスペクトルの時間変化などについても予測を立てた。

そして今回、この予測された天体の条件とよく一致する天体として、2014年に観測された超新星「iPTF14gqr」が発見されたとのことだ。光度曲線の比較からも、iPTF14gqrが中性子どうしの連星を形成すると考えることができるという。

-

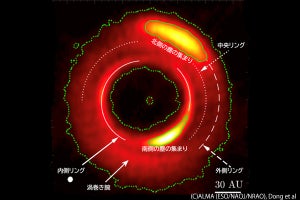

シミュレーションで予測された超新星(オレンジ色の破線)と、実際に観測された超新星「iPTF14gqr」(黒丸)の光度曲線の比較。超新星爆発後3日程度までは爆発の衝撃波が冷えていくために急激に減光すると考えられ、5~10日の間には爆発によって作られた放射性物質が崩壊する熱によって明るく光、高度のピークに達すると考えられる (C) De et al. Science 2018 を改変 (出所:国立天文台Webサイト)

なお、守屋氏は、中性子星同士の合体現象が、金やプラチナなどの元素を作り出すものであるとしたうえで、「今後、重力波や電磁波を用いた観測で中性子星の合体を捉えること、中性子星同士の連星を作る超新星爆発を多く観測することで、元素が形成される現場への理解がさらに進んでいくと考えています」と述べている。