東京工業大学は7月31日、創薬研究などで有用とされる、がん細胞の骨転移を特異的に確実に形成するマウス(骨転移モデルマウス)の新たな構築法を開発したと発表した。

同成果は、同大生命理工学院生命理工学系の口丸高弘 助教(現 自治医科大学講師)と近藤科江教授らの研究グループによるもの。詳細は、ネイチャー・パブリッシング・グループのオンラインジャーナル「Nature Communications」に掲載された。

骨転移は、がんが最初に発生した場所(原発巣)から血中に流出したがん細胞が骨髄組織に到達し、増殖することで発症する。これは、乳がん、前立腺がん、肺がんなど多くのがん種において高頻度で発生するものの、根本的な治療法や予防法は確立されていないのが現状だという。転移の過程で重要な役割を果たす分子機構が明らかになれば、効果的な治療・予防に向けた方法・薬剤の開発が進むと考えられており、そのためには、骨転移の実験動物モデルを用いた解析が必要とされる。

今までは、1990年代に確立された、マウスの左心室にがん細胞を移植して、動脈血流によって骨髄にがん細胞を送達する左心室移植法が利用されてきた。しかし、高度な手技が必要であることや、マウスに非常に大きなストレスがかかること、また、動脈を経て送達されることで他臓器にも転移してしまうことなど、多くの課題があったという。

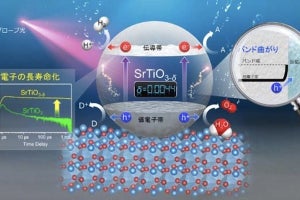

そこで今回、研究グループは、マウスの尾動脈に注目した。尾動脈は血流に対して逆行性の移植になることから適さないと考えられていたが、麻酔下のマウスは血圧が下がることを踏まえ、やや勢いよく細胞を注入することで、下肢に血液を送る腸骨動脈の分岐点まで細胞を送り込むことができることを見出したという。細胞がどのような経路で下肢の骨に到達するかは、1,000nmを超える近赤外光を放つナノ粒子を細胞に見立ててビデオ撮影で明らかにした。

生体発光イメージングを用いて、左心室と尾動脈から移植したがん細胞の体内分布を可視化したところ、左心室から移植されたがん細胞は全身組織に分布し、尾動脈から移植されたがん細胞は主にマウスの下半身に分布していることが分かったという。

-

各移植経路からがん細胞を移植して30分後のがん細胞の分布。がん細胞を左心室から移植されたマウスは全身組織に、尾動脈から移植されたマウスは主に下半身に分布していることがわかる(出所:東工大Wedサイト)

また、同数のがん細胞を移植して2週間後の大腿骨に形成された骨転移病巣を比較したところ、尾動脈移植による骨転移病巣は有意に成長が亢進していたことも確認された。

従来の左心室法において、マウスは頭部に形成された転移が原因となり短命だったが、尾動脈法では、100%の成功率で骨転移が形成され、長期の観察が可能になるとされる。

さらに、尾動脈移植により、乳がん、前立腺がん、肺がん、腎がんなど、これまで左心室法では骨転移の再現が難しかったがん細胞の骨転移モデルの構築にも成功している。これらの結果は、尾動脈からがん細胞を移植することで、高効率かつ特異的にがん細胞をマウスの骨髄に送達することで、簡便・確実・短時間に骨転移病巣が形成され、長期にわたって骨転移を観察できることを示す。

なお、この手法は、骨転移治療薬開発における薬効評価のプラットフォームとして活用され、創薬研究の加速に貢献することが期待されるという。また、骨転移能が低いがん細胞株のマウス骨転移モデルを構築できる可能性があり、新たな骨転移研究に道を拓くことも想定される。