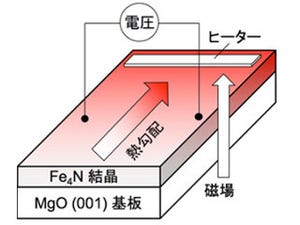

京都大学(京大)は、狭い空間に電子を閉じ込めることで、熱を電気に変換する熱電材料の性能が従来比2倍に増強できることを実証したと発表した。

同成果は、京大工学研究科の田中功 教授、北海道大学の張雨橋氏(博士後期課程学生)、太田裕道 教授、東京大学の幾原雄一 教授、台湾・国立交通大学のYu-MiinSheu 助教らの研究グループによるもの。詳細は英国の学術誌「Nature Communications」(オンライン版)に掲載された。

-

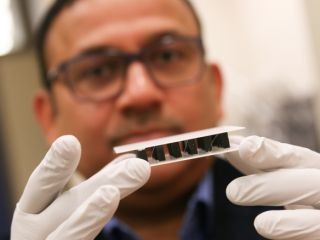

狭い空間に電子を閉じ込めることで、熱電材料の熱を電気に変換する性能が従来比2倍に向上 (出所:京都大学Webサイト)

熱電材料は、温度差を与えると発電し、逆に電気を流すと冷える性質を示すことから、利用されることなく捨てられている廃熱を有効活用できるという点で注目されている。

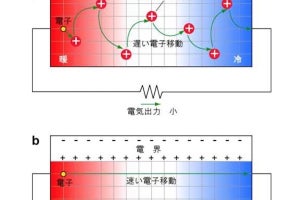

廃熱を効率よく電気に変換するためには、電気を通しやすく、温度差を与えた時に発生する電圧が大きく、熱を通しにくいなどといった性質をもつ材料が必要となる。しかし、導電率と電圧(熱電能)の間のトレード・オフ関係が障害となることから、性能の向上が進んでいない現状にあった。

この解決方法として、「狭い空間に電子を閉じ込めると、導電率を変えずに熱電能を高められる」という理論が1993年に提案された。しかしこの理論は、電気を通す極薄層を電気を通さない層で挟み込んだ人工超格子を用いて実証され、バルク比約5倍の熱電能増強が達成されたが、人工超格子全体の性能としては、バルク(個体の表面や界面以外の部分)の最大値とほとんど変わらないという問題があった。

そうした状況を受け、研究グループは今回、2016年に提案された「大きく広がった電子を狭い空間に閉じ込めることで、より大きな熱電能増強が起こる」という理論の実証を図った。その結果、従来よりも約30% 大きく広がった電子を人工超格子に閉じ込めた際に、バルク比約10倍の熱電能増強を達成し、人工超格子全体の性能を従来比2倍に高めることに成功した。

今回の成果を受けて研究グループは、今後この技術を応用することによって、工場、火力発電所、自動車やコンピュータなどからの廃熱を電気に変えて有効利用する技術の開発につながると説明している。