特定の遺伝子領域を失わせるとアルツハイマー病の原因物質が蓄積しにくくなることがマウスのゲノム編集で明らかになったと理化学研究所(理研)の研究グループが4日付の英科学誌ネイチャーコミュニケーションズに発表した。同グループは発症予防治療薬の開発につながる可能性があると期待している。

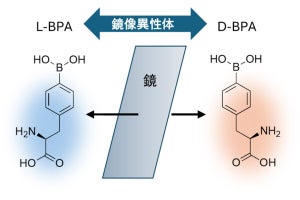

理研の研究グループは脳神経科学研究センター神経老化制御研究チームの西道隆臣チームリーダーと永田健一研究員らが中心となった。同研究グループによると、アルツハイマー病は認知症の半数以上を占める神経変性疾患で進行を抑える治療法はまだない。約40個のアミノ酸からなる「アミロイドベータ(Aβ)」という物質が脳内に凝集・蓄積し、これが原因となって発症するとされている。これまでのさまざまな研究により、300以上の遺伝子変異が発症の原因になると報告され、その多くはAβの凝集・蓄積を高める働きをしていると考えられている。しかし、発症のリスクを下げる遺伝子変異についてはよく分かっていなかった。

西道チームリーダーらは、アルツハイマー病のモデルマウスを作製したが、モデルマウスを作る過程でさまざまな遺伝子改変マウスを作っていた。そうした遺伝子改変マウス群の中にAβがほとんど蓄積しないマウスを見つけた。調べてみるとこのマウスは、「APP」と呼ばれるAβの元になるタンパク質を作る遺伝子の一部の領域が失われていた。

これらの成果を受けて研究グループは、モデルマウスの受精卵をゲノム編集する研究を進めた。その結果、Aβがほとんど蓄積しないマウスで欠失していた遺伝子領域の中でも特定の34塩基をなくすだけでAβが蓄積しにくくなることが分かったという。この遺伝子領域に類似した領域が人にもあることから同グループは、特定の遺伝子の働きを抑える薬を開発することによって、アルツハイマー病の発症を予防できる可能性があるとしている。

|

関連記事 |