大阪大学(阪大)は1月12日、黒リンとバナジン酸ビスマスを用いた光触媒を開発し、紫外光のみならず可視光の照射によっても、水から水素・酸素割合を効率よく生成できることを発見したと発表し、同日大阪にて記者会見を実施した。

同成果は、阪大 産業科学研空所の真嶋哲朗 教授、藤塚守 准教授らの研究グループによるもの。詳細は、ドイツの科学誌「Angewandte Chemie International Edition」(オンライン版)に掲載された。

太陽光で水を分解して水素と酸素を生成することができる光触媒反応は、太陽光エネルギーを化学エネルギーへ変換する方法として、人類の1つの夢といえる。しかし、これまでに開発されてきた光触媒においては、その変換効率は低く、完全な水分解を起こし、水素と酸素を同時に生成することは困難だった。

説明を行った大阪大学 産業科学研究所の真嶋哲朗 教授

真嶋氏は、「光触媒は昔から研究されており、化石エネルギーから電気エネルギーへのシフトが要求されている昨今では、さらにその注目度を増している。そのためには水素を安く大量に作成する必要があるが、従来の光触媒では、太陽光の3~4% にすぎない紫外光を利用するため、水から水素への太陽光エネルギー変換効率が低いという問題があった」と説明する。

またその問題に加え、目的の反応を進行させるためには犠牲剤を使用する必要があること、動作の最適化のために回路素子に一定の電圧(バイアス電位)を与える必要があることなどから、光触媒の実用性は低かった。

植物の光合成機構を模し、より多くの太陽光エネルギーを利用

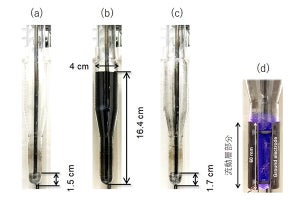

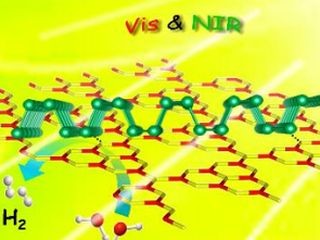

「今回開発した光触媒は、紙のように薄い、シート状の黒リンとバナジン酸ビスマスを用いたもの。これらが引っ付きあい、その界面(バルク)が有効に働くことで、太陽光の広い波長の吸収を実現している」と同氏。

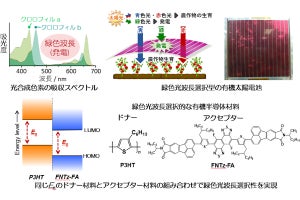

同研究で黒リンが用いられたのは、可視光から近赤外光までの幅広い領域の波長の光を吸収できるためだといい、同材を用いることで、波長が約700~1300nm程度の光を吸収することができるようになるという。さらに今回、バナジン酸ビスマスとの複合材を開発し、より低い波長(約400nm~)における光吸収も実現した。

また、同触媒の構造は、植物の光合成における電子の移動機構である「Zスキーム」を参考にしたものだという。「植物の光合成は、2つの系による2段階の光励起が行われており、今回、この機構を模した人工物の光触媒を開発することで、光合成によく似た働きを行うことが確認された」と真嶋氏は説明する。

具体的には、黒リンとバナジン酸ビスマスがともに可視光に応答して光励起し、黒リンの光励起によって生成した電子がプロトンを還元して水素を生成し、一方のバナジン酸ビスマスの励起によって生成した正電荷が水を酸化して酸素を生成するという流れで、水から酸素と水素が生成されるのだという。波長420nm光の照射の場合、水素と酸素の生成量はそれぞれ160、および102μmolg-1h-1であり、バナジン酸ビスマスの伝導体から黒リンの価電子帯に電子が移動することで、触媒反応が効率よく進行することも分かった。

同成果に関して真嶋氏は「今回の光触媒は、可視光の照射下で、水の入ったビーカーに入れるだけで水を完全分解する画期的なもの。犠牲剤やバイアス電位、さらには比較的高価なコバルト触媒も必要ない」とコメントし、「ほぼ無限に存在する太陽エネルギーと、地球上に大量に存在する材料である水を用いて水素を生成することで、今後の水素社会の実現に貢献できると考えている」と述べた。