Intelの日本法人インテルは12月5日、都内でメディア向け説明会を開催し、同社の2017年の振り返りなどを行った。

大きな話題としては、2017年9月に初めて音楽的要素のみからなる音商標として、同社のサウンドジングル(Intel Bong)が登録されたこと(3件登録で、残りは大幸薬品とBMW)が挙げられる。インテルの代表取締役社長である江田麻季子氏は、「同ジングルが誕生したのが1994年。1993年にPentiumが誕生したばかりで、1994年はその製品の良さをどう伝えるかが重要な年であった。そのために生み出され、今に至るが、これによりIntelが入ってると良いことがある、信頼がある、ということを表現することにつながり、日本企業のパートナーシップを通じて、最新のテクノロジーを紹介しつづけてきた証でもある」と、同社にとっても重要なものであることを強調。今後のIntelは、信頼のイノベーション企業から『amazing experience』企業へと進化していくことを目指すとした。

そんな同社が現在、注力している分野の1つがAI(人工知能)である。2017年は、Apache Spark向けディープラーニング用オープンソースライブラリ「BigDL」の発表を皮切りに、Preferred Networks(PNF)との協業、Partnership on AIへの参画といった周辺に対する取り組みに加え、新たなCPU「Xeonスケーラブル・プロセッサ」や、エッジでのAI活用に向けたVPU「Movidius Myriad X」を発表したほか、ニューラルネットワークプロセッサ(NNP)「Intel Nervana」の出荷開始などを果たしている。

また、ディープラーニングの用途は多岐にわたることから、Nervanaのポートフォリオもさまざまな用途に対応できるようなものが用意されているほか、推論分野では、USBポートに挿して利用可能な「Movidiusニューラル・コンピュート・スティック」も用意。こちらはCaffeフレームワークベースの畳み込みニューラルネットワーク(CNN)に対応したものだが、将来的にはTensorflowなど、ほかのフレームワークにも対応する予定だという。

-

-

-

Intelのデータセンター向けAIソリューションの概要。Xeonスケーラブルファミリは、AIに必要な要素を取り入れることえ、ソフトウェアの最適化まで含めると、ディープラーニングのトレーニングパフォーマンスは前世代比で最大113倍向上できるようになった

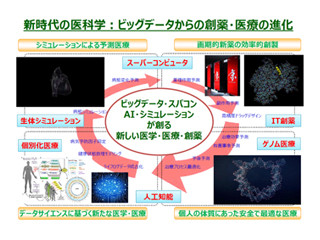

とはいえ現状、同社が強みを発揮しているのはデータセンターやHPC領域のAIとなる。例えば、ライフサイエンス系企業や大学などを中心にAIによる新たな薬の設計などを目指す「ライフインテリジェンスコンソーシアム(LINC)」(LINCに関する取り組みや、HPCの活用については、コチラの記事を参照)の研究者で、京都大学(京大)医学部付属病院にて共同研究を行っている理化学研究所(理研)の種石慶氏によると、創薬応用の分野では、CPUの方がGPUに比べて性能的に有利であることを確認したという。これは、CPUに接続されている大量のシステムメモリを活用できる点が有利に働いた結果であり、LINCの目標であるドラッグデザインを実現する人工知能の実現に向けては、「ビッグデータ規模に対応するシステムメモリ」、「複雑な対象の表現を理解する汎用性」、「ディープラーニングを可能にする並列汎用性」の3つが重要になるという結論に至ったとする。そのため、京大、理研、コンソーシアムの創薬研究を支える「機械学習のための計算クラスタ」として、ディープラーニングに特化したIAベースのシステムを導入することを決定。仕様としては、Skylake世代のシステムで、Xeon PhiやGPUといった使用できるメモリ容量に制限があるアクセラレータは用いていないものになるという。

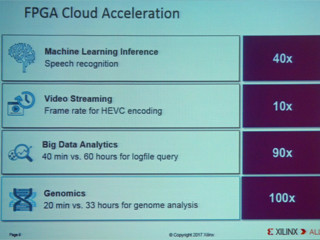

なお、江田氏によると、「IntelのAIの強みは、高度なアーキテクチャを包括的に提供できる点」にある、とのことで、CPUのほか、FPGAやNNPといった特定用途向けプロセッサも含める形で進化させていくことで、将来にわたる顧客ニーズへの対応を図っていくとしていた。