理化学研究所(理研)は12月6日、大腸がん由来細胞株の細胞間接着の形成を回復させる機構を明らかにしたと発表した。

同成果は、理研 多細胞システム形成研究センター高次構造形成研究チームの竹市雅俊チームリーダー、伊藤祥子 研究員と環境資源科学研究センター創薬シード化合物探索基盤ユニットの大貫哲男副基盤ユニットリーダーらの共同研究グループによるもの。詳細は英国の学術誌「Nature Communications」に掲載された。

正常な上皮組織の細胞には極性があり、頂端部側で強固に接着して組織の安定性を維持している。がんが進行すると極性が失われるとともに、細胞間の接着構造が乱れていく。がん由来の細胞株では、さまざまなタイプの接着異常が観察され、このような変化は、がんの浸潤性や転移能を高める恐れがある。しかし現在のところ、この異常を元に戻す治療法は明らかにはなっていない。

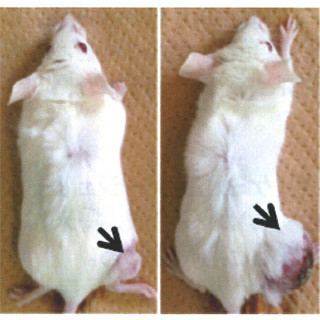

今回、共同研究グループは、正常に接着できない大腸がん由来細胞を用いて、約16万種類の化合物の中から細胞の接着を回復させる薬剤を探した。その結果、細胞骨格の1つである微小管を壊す複数の薬剤に、接着構造を回復させる作用があることを発見した。

微小管重合阻害剤などの薬剤は、微小管の脱重合を介して、RhoAという細胞内シグナルタンパク質を活性化し、次いで、アクチンとミオシンの複合体であるアクトミオシンを細胞表層で収縮させた。この収縮は、細胞と細胞の境界面に「張力」として伝わり、張力に反応して別のアクチン制御タンパク質が細胞境界面に集まり、その結果、大腸がん細胞に、正常に近い接着構造が再形成されることが明らかになった。

今回の成果を受けて研究グループは、今後の展開について、生体における実際のがん細胞が、同様な異常と薬剤反応性を持つかどうかを検討し、さらなる接着回復剤を探索することにより、新たながんの治療法として貢献することが期待できるとコメントしている。