九州大学(九大)は、生きた細胞と細胞から取り出された中身(細胞抽出液)の粘弾性を測定し、それらの違いを生み出す原因が、細胞内部の混み合った状態を掻きまぜる力にあることを明らかにしたと発表した。

同成果は、同大 大学院理学研究院の水野大介 准教授と大学院理学府博士課程の西澤賢治(日本学術振興会特別研究員)氏によるもの。詳細は、英国科学誌「Scientific Reports」(オンライン版)に掲載された。

細胞は、必要に応じて性質を変化させて多彩な機能を果たす。ガラスやゲルなどの単なる"モノ"の性質を変えるためには、その物質や構造を作り変える必要があるが、細胞のような"生き物"のダイナミックな柔軟性・順応性を説明するためには、もっと容易にその性質を変えられる仕組みが必要となる。

ダイナミックに変化する細胞の中身は混み合っているうえに、モータータンパク質が生み出す力によって掻き乱されている。したがって、細胞の力学的な性質が変化するのであれば、そこに"モノ"とは異なる"生き物らしさ"をもつ可能性がある。今回、研究グループは、混み合いと掻きまぜの影響を調整した試料の力学的性質を比較検討して、"生き物らしい性質"が生まれる仕組みを明らかにした。

まず、細胞の膜を壊して中身だけを取り出した細胞抽出液を用意し、掻きまぜの影響を除去した状態で、中身の濃度を変化させながら力学的性質を測定した。その結果、わずかな濃度の増加電粘性率が急激に上昇(発散)し、固化することが分かった。さらに、抽出された細胞内の濃度よりも低い濃度で固化することも判明した。

生きた細胞も抽出液のように固まってしまうと、細胞内部で必要な物質を合成して、必要なところに送ることができなくなる。そこで、中身の濃度を変化させながら生きた細胞の力学的な性質を計測して、生きた細胞も固まってしまっているのか、ということも調査。結果、抽出液と内容物は同じであるにも関わらず、抽出液とは異なり、生きた細胞内部は流動性を保っていた。また、中身の濃度と粘性率の間の関係性も細胞抽出液とは違ったという。これを詳しく解析した結果、生きた細胞と抽出液の違いを生み出す原因が、細胞内部の掻きまぜにあることが分かった。

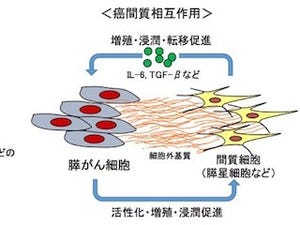

これまで、細胞が働く仕組みを調査する際に、混み合いや掻きまぜの影響はほとんど考慮されてこなかった。細胞や組織の力学的性質は、がんの悪性化や胚発生・幹細胞分化などのさまざまな病理・生理現象に影響を与える。研究グループは、これらの細胞における混み合いや掻きまぜ効果を研究することで、将来的にはがん治療や生殖・再生医療などの分野に貢献する知見が得られると説明している。