京都大学iPS細胞研究所(京大CiRA)は8月31日、iPS細胞由来神経細胞を他家移植する際のMHC(主要組織適合遺伝子複合体)適合の有用性を示したと発表した。

同成果は、京都大学CiRA臨床応用研究部門 森実飛鳥特定拠点助教、髙橋淳教授らの研究グループによるもので、8月30日付けの英国科学誌「Nature Communications」に掲載された。

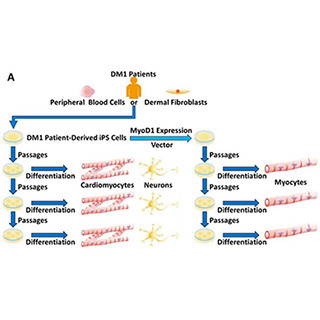

MHCは、免疫反応に関わる遺伝子を多く含む大きな遺伝子領域で、ヒトではHLA(ヒト白血球型抗原)と呼ばれる。現在、パーキンソン病などの脳神経疾患において、iPS細胞から作製した神経細胞を移植することで症状の改善を図る再生医療に向けた研究が進められており、臨床応用に向け、他家移植の際の免疫反応が起きにくいHLA型の組み合わせをもつ健康な方からあらかじめiPS細胞を作製し備蓄しておくという取り組みが始められている。

しかし、一般的に免疫反応が起きやすい骨髄移植や腎臓移植では、HLAを適合させることが生着率を上げると知られてるが、神経細胞は免疫反応を起こしにくいとされており、これまで胎児神経細胞などの他家移植が行われてきたが、HLA適合の有用性については議論が分かれていた。そこで同研究グループは今回、MHCを適合させることの有用性の検討を行った。

まず、MHCの型をホモ接合体でもつ健常なカニクイザル(サル)からiPS細胞を作製し、ドパミン神経細胞へと分化させ、それをMHCが適合しないサル、あるいは同じMHCの型をヘテロ接合体でもつサルの脳に移植した。その結果、MHC不適合の場合、移植片に対して免疫反応が引き起こされる一方、MHCを適合させた場合は免疫反応が有意に抑えられることわかった。

また、MHCが不適合の場合でも免疫抑制剤の投与により、MHCを適合させた場合と同程度まで抑制できることがわかった。さらに、MHCを適合させると、不適合の場合と比較し、移植した神経細胞の生着率が有意に高くなることも確認されている。

以上の結果により、免疫反応を起こしにくいとされていた神経細胞であっても他家移植の際にはMHCを適合させることが有用であることが示されたと言える。同研究グループは今後、遅発性の免疫反応についても研究を進める必要があるとしたうえで、今回の成果について、将来のiPS細胞由来神経細胞の他家移植の臨床応用に貢献するものと説明している。