宮崎大学は、線虫より、餌に関係した行動を制御する新たな生理活性ペプチドを発見し、LURY-1と命名したと発表した。

|

|

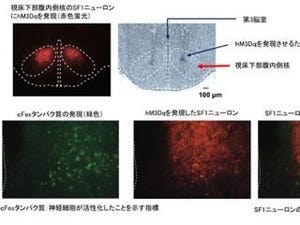

LURY-1ペプチドは活発な摂食時に咽頭のM1/M2神経から放出され、咽頭のMC神経に働いてフィードバック的に咽頭の餌取り込みを抑制するとともに寿命を延長する。一方RIH神経に働き、セロトニンシグナルを介して産卵を促進する。(出所:宮崎大学プレスリリース) |

同研究は、東京大学大学院理学系研究科の飯野雄一教授らと宮崎大学フロンティア科学実験総合センターの井田隆徳准教授らのグループと、国立循環器病研究センター、久留米大学との共同研究によるもので、同研究成果は、8月29日に「eLife」に掲載された。

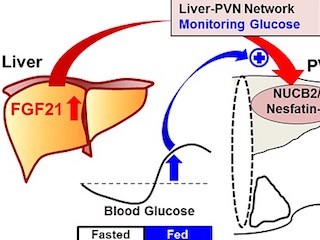

自然界に生きる動物にとって、食餌の量に応じて行動や代謝を切り替えることは生存のために非常に重要な機能で、神経系およびホルモンや局所因子などの液性因子によって複雑かつ精巧に制御されている。ヒトでは多くのペプチドが制御因子として知られており、そのひとつニューロペプチド Y(NPY)は、哺乳類において神経系による摂食制御に重要だと言われているが、非常によく似たペプチドは無脊椎動物に存在せず、どのような進化的起源を持つかよく分かっていなかった。

これまで宮崎大グループは、摂食制御を担う未知のペプチド性因子に注目し、哺乳類と無脊椎動物の両者を対象に探索研究を進めてきた。ショウジョウバエにおいて哺乳類NPYによって活性化される受容体CG5811に着目し、活性化因子を探索した結果、生理活性ペプチドdRYamideを発見。NPYとdRYamideのアミノ酸配列のC末端はアルギニン-アミド化チロシンという構造を持ち、両者の摂食制御を含めた機能的な共通性が示唆されていた。

同研究では、線虫に着目し、GC5811を発現させた培養細胞に線虫の抽出物を作用させ、この受容体の活性化を指標にLURY-1と命名したペプチドを単離した。 LURY-1もC末端にアルギニン-アミド化チロシンという構造を持ち、節足動物に多く見られるRYamideファミリーと類似していた。さらに、遺伝子構造の系統解析から、軟体動物やウニなどで見られるLuqinというペプチドファミリーと進化的起源が同一であると予測された。受容体構造の系統解析からは、RYamide/Luqin受容体ファミリーはNPY受容体ファミリーと遠縁にあたることが分かった。

線虫のLURY-1は咽頭という餌を取り込む喉の器官にある3つの神経にだけ発現しており、餌が多く咽頭が活発に活動しているときに全身に向けて分泌され、摂食を抑制・産卵を促進・動き回る行動を抑制・寿命を延長という、多様な作用を持つことがわかった。また、LURY-1の受容体はショウジョウバエのGC5811に類似したNPR-22であることを特定し、そのNPR-22は咽頭の動きを司る神経細胞に働くことも分かった。つまり、LURY-1ペプチドは、咽頭が活発なときに分泌されるものの、結果的には咽頭の活動が抑えられる経路を介して餌をとりすぎないように調節しているということだ。また、LURY-1ペプチドは、頭部の神経に働くことによって産卵を促進することが分かった。線虫は餌が多いときに卵を産むため、LURY-1ペプチドは咽頭の動きによって餌の有無を感知して、産卵を調節する神経に産卵促進指令を送っていると考えられる。

過食ならびに拒食といった摂食コントロールの破綻は生活習慣病など様々な疾病に結びつき、社会的に重要な課題となっている。LURY-1はヒトの摂食コントロールに関わるNPYファミリーと類縁関係にあり、今回の発見は線虫に限らず、ヒトも含めたすべての動物に共通な摂食制御のしくみの理解に役立つことが期待されるということだ。