国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)と富山県立大学は8月25日、沈殿して不溶化する酵素のアミノ酸配列の一部を別のアミノ酸に置き換えることで可溶化させ、目的の酵素を効率よく生産する方法を発見し、置換部位をコンピューターで予測できるプログラムを開発したと発表した。

同成果は、富山県立大学生物工学研究センターの浅野泰久 教授、同 松井大亮 助教、静岡大学食品栄養環境科学研究院の中野祥吾 助教らの研究グループによるもの。研究はJST戦略的創造研究推進事業の一環として行われたもので、詳細は英国の学術誌「Scientific Reports」オンライン版に掲載された。

現在、実用化されている酵素の多くは細菌や酵母、カビなどの微生物由来であり、生育が速く、省スペースで培養生産されている。一方で、動植物の中にも有用な酵素がまだ多く存在すると予想されているが、これを実用化するには、大量かつ安定した酵素の供給が必要となる。そのためには、酵素のアミノ酸配列を特定して遺伝子を解明し、その遺伝子を微生物に組み込んで目的の酵素を作らせる「異種発現」という方法を実現させなければならない。

しかし、実際に機能する酵素を「異種発現」で作らせるには、さまざまな問題が発生する。例えば、合成された酵素が、酵素活性を持たない不溶性の沈殿物になることが高い割合で発生する。これを可溶化する方法は、試行錯誤の手間があるため、時間がかかる手法が多く、より簡単な方法が望まれていた。

研究グループは以前から、酵素のアミノ酸配列の一部を別のアミノ酸に置き換えることで、酵素の性質を変化させる「変異導入」を研究してきた。そして、沈殿する問題があった植物由来酵素のアミノ酸配列を変えると、機能する可溶性酵素の生産量が大幅に上昇することを発見。そこで、異種発現させた酵素が不溶性となる問題は、アミノ酸の配列の一部を変えれば解決できるのではないかと考えた。

今回の研究では、遺伝子配列に無作為に変異を導入して、本来の酵素活性を維持しつつ可溶化する変異体を作製し、そのアミノ酸配列を解析することで、可溶化につながるアミノ酸変異のデータを網羅的に集めた。

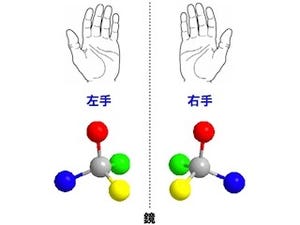

一般的に、酵素の立体構造を形成しているらせん状構造の片側の領域が親水性で、もう片側の領域が疎水性というように、相反する性質から成る部分に区分けされていると、可溶化しやすいことが知られている。

解析の結果、不溶化した酵素は、親水性領域に疎水性アミノ酸が存在している、もしくは疎水性領域に親水性アミノ酸が存在していることを突き止め、これらのアミノ酸がたんぱく質の不溶化の要因になっているという。

そこで、類似酵素のアミノ酸配列と比較し、特定の部位のアミノ酸を他のどのアミノ酸に置き換えれば可溶性酵素となるかを、アミノ酸配列から予測するプログラムを編み出した。実際に、不溶化した酵素を改変し、大腸菌に発現させたところ、実験した酵素の約50%を可溶性の状態で発現させることができたとしている。この確率は、従来の知見に比べかなり高い確率であり、有用性が高さを示すものだという。

今回の成果を受けて研究グループは、今後の展開について、同技術により、多くの酵素の発現が可能となり、その特性の解明につながる。また、高性能な酵素を見いだし、化学工業や医療など産業で広く利用されることが期待される、とコメントしている。