東京大学(東大)などは8月22日、テラヘルツパルス光を用いて1ピコ秒のあいだ強電場を印加することにより、有機分子性結晶を絶縁体から金属へ瞬時に転移させることに成功したと発表した。

同成果は、東京大学大学院新領域創成科学研究科 岡本博教授、同大学院生の山川大路氏、宮本辰也助教、分子科学研究所協奏分子システム研究センター 山本浩史教授、須田理行助教らの研究グループによるもので、8月21日付の国際科学誌「Nature Materials」オンライン版に掲載された。

近年、固体にパルス光を照射したときその電子構造や物性が高速に変化する現象「光誘起相転移」の研究が盛んに行われている。特に、強相関電子系と呼ばれる物質群に属する遷移金属化合物や有機分子性結晶のなかには、わずかな強度の光を照射することで光誘起相転移がピコ秒以下の時間スケールで高速に起こるものが数多く存在する。

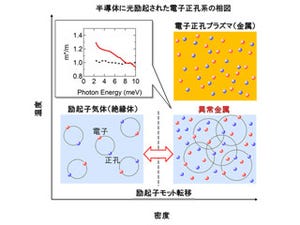

しかし、従来のフェムト秒パルスレーザー光を用いた光誘起相転移では、パルスレーザー光の光子エネルギーが大きいことにより、余剰なエネルギーが系に放出され系の温度が上昇するため、モット転移における電子系やスピン系、格子系の変化を精密に検出することが難しいという課題があった。

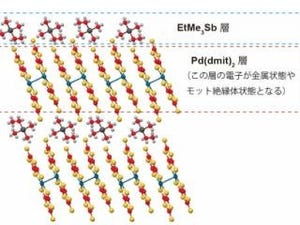

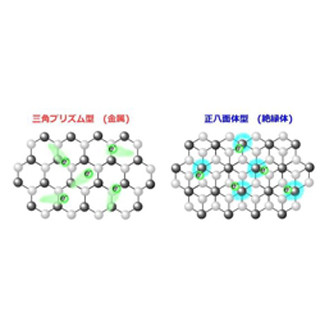

そこで今回、同研究グループは、光子エネルギーがエネルギーギャップよりもはるかに小さいテラヘルツパルス光によって、熱的な効果を伴わずにモット転移を実現することを目指した。対象としたのは、有機分子性結晶k-(ET)2Cu[N(CN)2]Br。同物質は、60K以下で金属になるが、ダイヤモンド基板の上に載せた薄片状の結晶は、低温にすると基板から負の圧力を受けてモット絶縁体になる。

このモット絶縁体状態にある同物質に、テラヘルツパルス光を照射し、その後の吸収スペクトルの変化をポンプ・プローブ分光法で調べた結果、テラヘルツパルス光の照射後1ピコ秒以内に赤外域の吸収が増加し、金属に転移することがわかった。

さらに、モット絶縁体のエネルギーギャップよりも大きい光子エネルギーを持つ近赤外域のフェムト秒パルスレーザー光で引き起こされる金属化と比較すると、テラヘルツパルス光による金属化の方が転移の効率が高いこと、また、より高速に生じることが明らかになった。

同研究グループは今回の成果について、テラヘルツパルス光の照射が固体の電子構造やそれに付随する物性を制御する手法として有効であることを実証したものであり、消費電力の小さい光デバイスの開発につながるものと説明している。