理化学研究所(理研)などは8月21日、シフト電流と呼ばれる量子力学的な光電流の発生を、有機分子性結晶であるtetrathiafulvalene-p-chloranil(TTF-CA)において実証することに成功したと発表した。

同成果は、理研創発物性科学研究センター強相関界面研究グループ 中村優男上級研究員、川﨑雅司グループディレクター、動的創発物性研究ユニット 賀川史敬ユニットリーダー、強相関物性研究グループ 十倉好紀グループディレクターらの研究グループによるもので、8月17日付の英国科学誌「Nature Communications」に掲載された。

光電変換素子は、太陽電池や光検出器などのさまざまな用途で使われている。現在実用化されている光電変換素子の多くは、光照射によって生成された電子と正孔を分離する過程でp-n接合構造などによる電界の発生を必要とする。

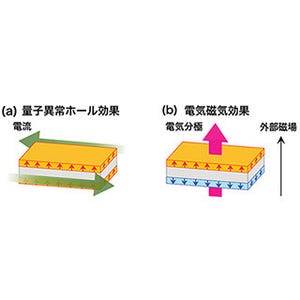

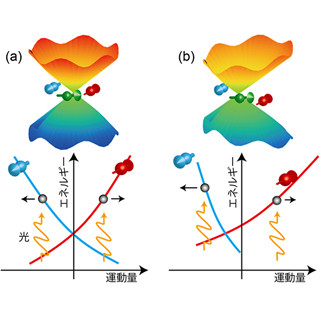

一方で、強誘電体など空間反転対称性の破れた結晶構造を持つ物質では、p-n接合を形成しなくても光起電力が発生することが知られていたが、そのメカニズムの詳細は不明であった。この光起電力は、シフト電流と呼ばれる量子力学的な光電流発生機構で生じることが近年理論的に提案されているが、シフト電流である明確な証拠は実験的に得られておらず、実証に適した物質系も明らかになっていなかった。

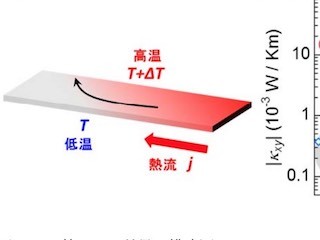

今回、同研究グループは、イオン変位と電荷移動の2つの成分からなる強誘電体の電気分極のうち、後者が主になる分子性結晶であるTTF-CAに着目した。TTF-CAは、バンドギャップが約0.5eVと小さいことから、可視赤外光領域で大きなシフト電流が期待できる。

そこで、TTF-CAの単結晶試料において分極軸方向に生じる光起電力を測定した結果、強誘電相において疑似太陽光照射による大きな光電流の観測に成功。また、光電流が非常に長距離伝搬することを見いだし、シフト電流としての特徴を持つことも明らかにした。

今回の成果について同研究グループは、シフト電流による光電変換に関する基礎学理の理解を深めるとともに、革新的な光検出器や、従来とは異なる光照射条件でも駆動する環境発電デバイスなどへの応用につながるものと説明している。