大阪大学(阪大)と名古屋大学(名大)は8月22日、氷点下でも凍らずに液体状態として存在する水の粘度が、温度の低下にともない急激にドロドロになる原因を、コンピュータシミュレーションを用いて明らかにしたと発表した。

同成果は、大阪大学大学院基礎工学研究科の金鋼 准教授と名古屋大学大学院理学研究科の川崎猛史 助教によるもの。詳細は米国の学術誌「Science Advances」に掲載された。

0℃より低い温度でも液体状態を保った水である過冷却水を、さらに冷やし、固体化させるとアモルファス氷になるが、これがガラス状になるのかについて議論が続いていた。過冷却水は、流動性が低く粘度が非常に高い状態だが、多くの場合は不純物を含むため、氷点下では結晶化しやすく実験的研究などでドロドロさの原因が分子レベルで明らかになることはなかった。

今回の研究では、分子動力学法と呼ばれるコンピュータシミュレーションにより、不純物を含まない理想的な状況下で約-80℃まで過冷却された水における水分子の運動の様子を解明。これを解析した結果、過冷却されると水素結合ネットワークが不均一な構造をもちながら強固になり、高い粘度をもたらすことが判明したという。また、過冷却されドロドロになり水分子が動きにくくなっている中でも、間欠的にジャンプし水素結合を切断しながら動き回っている様子を観測したという。これは、ガラス性物質でみられ、多くの流体が当てはまる法則であるStokes-Einstein則に当てはまらないことを意味するものとし、この原因を理解することに直結するものだとしている。

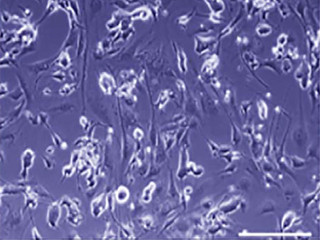

今回の成果について研究グループでは、「純水を冷やすとガラスになるのか?」というアモルファス氷の存否に関する長年の論争を決着させる可能性があり、ガラス状物質がドロドロしながら流れる原因を本質的に理解することが期待できるした。さらに、現在、過冷却の応用として展開されているiPS細胞の保存技術の進歩にもつながるものだとコメントしている。