九州大学は、同大学大学院芸術工学研究院の西村貴孝研究員(現長崎大学大学院医歯薬学総合研究科助教)、綿貫茂喜教授、北里大学医学部の勝村啓史研究員(現岡山大学日本学術振興会特別研究員)、太田博樹准教授らの共同研究グループが、現代人において、UCP1(uncoupling protein 1)遺伝子のタイプによって、寒冷刺激に対する「非震え産熱反応」に違いがあることを初めて実証し、UCP1の進化が人類の寒冷地進出に重要であったとする仮説を支持したことを発表した。この研究成果は7月17日(英国 夏時間)、国際学術雑誌「Scientific Reports」にてオンライン掲載された。

10万年前にアフリカ大陸で誕生した現生人類は、約7万年前に寒冷地を含む世界のさまざまな地域へ広がった。その際、遺伝的変化を伴う「非震え産熱」(筋肉の収縮を伴わずに熱を産生する生理反応)の効率化が重要であったとする仮説が唱えられてきた。

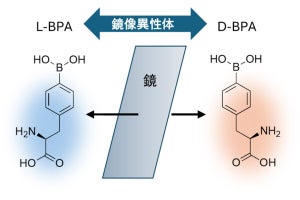

近年、その非震え産熱は肥満の程度や褐色脂肪細胞でエネルギー代謝に関連するUCP1が関与することや、UCP1上の特定のバリエーションが高緯度・寒冷地域の人類集団に多く存在することが報告されている。これらの報告は、UCP1と人類の寒冷適応との関連を想像させるが、一部の人がもつUCP1のタイプが体の産熱反応に違いを生むかを実際に調べた研究はこれまでなされていなかった。

研究グループは、九州大学大橋キャンパスにある「環境適応実験施設」において、非震え産熱が起こる16℃の部屋で90分間滞在した男子大学生47人について、産熱反応の指標となる酸素摂取量を測定した。また、北里大学において被験者のDNAから個々人のUCP1のタイプを分析し、酸素摂取量との関連を調べた。その結果、UCP1タイプと酸素摂取量が関連していることが明らかになるとともに、特定のUCP1タイプは他のタイプより高い産熱能力を示すことを発見した。

同タイプの頻度は、年平均気温が低い地域に住む人類集団ほど高いことが、国際ゲノム情報データベースを調査し明らかになったという。元来、UCP1は肥満症との関連で良く知られており、産熱能力の高いUCP1タイプではないタイプが肥満と関係していると言われてきた。つまり、体に蓄えた脂肪を熱エネルギーに変化させやすい痩せ型のUCP1タイプを持つ人が、寒冷地域で高頻度であることが判明したことで、「産熱能力が高い遺伝子を持つことが寒冷地で生き残るのに有利」という推理が成り立つことになる。

研究グループはこの成果について、生理学的な産熱反応とUCP1遺伝子タイプとの明確な関連を示し、UCP1の進化が人類の寒冷地への拡散を可能にしたひとつの要因であったとする仮説を強く支持するものだと説明している。