同研究は、名古屋大学大学院医学系研究科の八尋貴樹と中村和弘教授らの研究グループによるもので、同研究成果は、7月10日付で国際科学誌「Scientific Reports」電子版に掲載された。

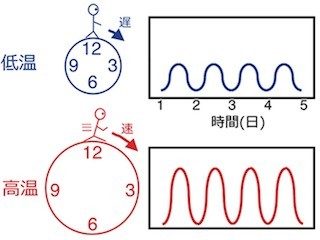

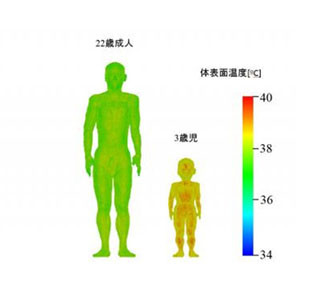

多くの動物には、体温を調節するために適切な温度環境を探す本能行動(体温調節行動)が備わっているが、体温調節行動を生み出す脳の神経回路の仕組みは長年の謎だった。環境温度は皮膚の温度受容器で感知され、その情報は感覚神経を伝わって脊髄へと入力される。快適な環境温度を探すなどの体温調節行動は、温度感覚によって生じる快・不快によって駆動されると考えられているため、脊髄視床皮質路を介して生じる温度感覚の知覚が体温調節行動を駆動するという仮説が考えられた。

そこで、同研究グループは、視床を破壊して脊髄視床皮質路を切断したラットを作製し、体温調節行動が損なわれるかを調べた。まず、温度を自在に変えることができる金属プレートを2つ並べ、片方のプレートを28℃(中性温)、もう片方を38℃(暑熱)あるいは15℃(寒冷)に設定した(室温25℃)。そのプレートの上を「正常なラット」および「視床の領域を破壊したラット」に20分間自由に行き来させると、どちらも暑熱や寒冷よりも中性温のプレート上に長く滞在した。これは、快適な温度環境を選ぶ体温調節行動だが、視床の領域を破壊したラットは温度を「感じる」ことができないにもかかわらず、体温調節行動ができたということになる。また、同研究グループは以前に、橋と呼ばれる脳領域にある外側腕傍核という神経核が、自律性の熱産生や熱放散反応に必要な温度情報伝達の中継に関わることを見出していた。そこで、ラットの外側腕傍核に神経活動を抑制する薬物を注入し、神経伝達を遮断すると、2つの温度プレートに滞在する時間がほとんど同じになり、ラットは快適な中性温の温度環境を選ぶ体温調節行動ができなくなったという。

こうした実験結果から、体温調節には、脊髄から外側腕傍核を経た経路を通じて伝達される環境温度の情報が必要である一方、脊髄視床皮質路を通じた温度の知覚は必要ないということが明らかとなった。つまりこれは、暑熱あるいは寒冷の環境にいるとき、その温度を意識の上で「感じる」と同時に、別の感覚経路を使って体温調節を行っているということを意味している。

同研究が進むことによって、温度快適性の客観的評価ができるようになれば、身体に対して体温調節負荷の少ない衣服や居住空間の開発に貢献できると考えらるという。また、温度を「感じる」仕組みと体温調節の温度感覚の仕組みが異なるという事実は、「暑い」と意識の上で感じていても、その感覚に見合った体温調節反応が生じない可能性も意味しており、今後、熱中症に陥るメカニズムの解明にも貢献したいということだ。