東京大学(東大)は7月6日、磁石の中に生じた集団スピン運動の量子である「マグノン」の数を1つずつ計測することに成功したと発表した。

同成果は、東京大学先端科学技術研究センター 中村泰信教授、田渕豊助教らの研究グループによるもので、7月5日付けの米国科学誌「Science Advances」オンライン版に掲載された。

同研究グループはこれまでに、量子コンピュータの基盤技術として開発している超伝導量子ビット素子と強磁性体中のマグノンを組み合わせたハイブリッド量子系を実現し、自由自在に制御・観測することで、新たな量子情報処理技術を確立させる研究を行ってきた。

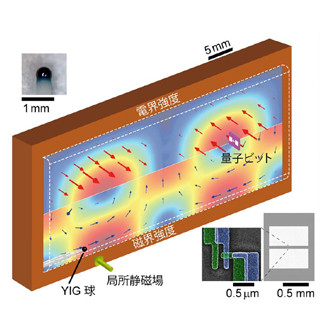

今回の研究では、強磁性絶縁体であるイットリウム鉄ガーネット(YIG)単結晶の球状磁石を用いた。直径0.5mmの球状試料の中には、1018個程度の電子に由来するスピンが存在し、それらが同じ方向を指して整列している。スピン集団における低エネルギーの励起はスピン波と呼ばれており、個々のスピンの歳差運動がスピン集団全体にわたって波のように伝搬する。

量子力学的な観点からみると、粒子と波の二重性により、スピン波の励起はマグノンと呼ばれる量子の生成として捉えられるが、これまでに強磁性体中のマグノンを、1つ、2つと直接数える手段は存在していなかった。

そこで同研究グループは、超伝導量子ビット素子を通じて強磁性体中のマグノンの情報を取り出せるように、マイクロ波空洞共振器を介してYIG球状試料と超伝導量子ビット素子を結合するハイブリッド量子系を構築。そして、ハイブリッド量子系のあいだにはたらく相互作用を制御し、超伝導量子ビット素子の励起エネルギーがマグノンの個数に応じた離散的な値をとる状況を構成した。この励起エネルギーの違いを観測することでマグノンの計数が可能となる。

実際に、マグノンの励起個数が0個という集団スピン運動の基底状態を実現することができる10mKの環境下でマイクロ波を印加し、集団スピン運動を励起した状況下においてマグノンの個数分布を観測。マイクロ波電力を増加すると、マグノンの個数分布が0個から徐々に増えていく様子が観測され、定量的にも理論的な予想と一致した。

同研究グループは今回の成果について、今後、超伝導量子ビット素子を他の物理系と融合させたハイブリッド量子系を実現させることにより、新しいセンサ技術の開発への応用とともに、量子情報処理技術の深化につながるものと説明している。