東京大学(東大)は6月28日、細胞が休眠状態に入るメカニズムを解明し、また休眠状態において成立する一般的な法則を発見したと発表した。

同成果は、東京大学大学院総合文化研究科 博士課程の姫岡優介氏、金子邦彦教授らの研究グループによるもので、6月27日付けの国際科学誌「Physical Review X」に掲載された。

細胞はその成長速度がプラスであれば個体数に比例して増殖し、自発的な分子の分解速度が合成速度を上回り成長速度がマイナスになれば、個体数に比例して死滅していく。その結果として細胞数の変化は通常、指数関数的な増加か減少となる。

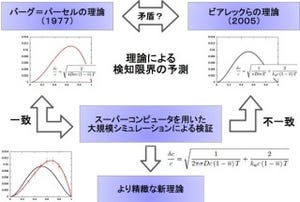

しかし近年、細胞は栄養飢餓などのストレス環境下においては成長速度がほぼゼロになり、増殖も死滅もしない「休眠状態」に移行することが明らかになってきた。この休眠状態は増殖しない代わりにさまざまなストレスに強い耐性を持つといった特徴も知られているが、細胞がどのようにして休眠状態に入るのか、また休眠状態から回復するための待ち時間がどのように決まるか、そこに一般法則が成り立つのかは理論的に解明されていなかった。

今回、同研究グループは、細胞内で活性を失ったタンパクが生成され、このような「異常タンパク質」が栄養枯渇やストレス環境下で蓄積されやすいことに着目し、モデル構築とシミュレーションを行った。モデルは自己複製に必要な正常タンパク質、異常タンパク質、両者の複合体タンパク質から構成されている。

この細胞モデルは、栄養が潤沢にある環境においては成長により異常タンパク質が希釈され、正常タンパク質が機能を阻害されずに活発に増殖する。しかし栄養が枯渇してくると異常タンパク質の蓄積を防ぎきることができず、徐々に正常タンパク質が異常タンパク質と複合体を形成してしまう。異常タンパク質による阻害がより進むとすべての反応が急激に遅くなり、成長速度は急落する。そしてさらに長時間栄養を枯渇させていくと、タンパク質が自然に分解される速度がタンパク質の合成速度を上回り、細胞は死に始める。

また、同研究グループは、休眠状態の細胞に栄養を再び与えたときの、成長を再開するまでの待ち時間ラグタイムが何に依存して決まるかを調べた。ラグタイムの長さはストレス環境におかれた時間などによって変化することが実験的に知られている。同細胞モデルのシミュレーションと理論的な解析により、ラグタイムの長さは飢餓状態に置かれた時間の平方根に比例して長くなっていくこと、また栄養が豊富な環境下での最大成長速度に反比例することが示された。さらに、細胞ごとのラグタイムのばらつき方もわかった。これらの結果は、近年の実験結果とよく合致していることも確認されている。

同研究グループによると、同細胞モデルは、多くの生物種が共通して持っている特徴を抽出したものであるため、今回得られた結果は生物種に依らずに成立するものであるという。