理化学研究所(理研)と日本医科大学は6月22日、モデルマウスを使った実験で、発達期のセロトニンが自閉症発症メカニズムに関与する可能性を明らかにしたと発表した。

同成果は、理化学研究所脳科学総合研究センター 内匠透シニアチームリーダー、日本医科大学大学院医学研究科 鈴木秀典教授らの研究グループによるもので、6月21日付けの米国科学誌「Science Advances」に掲載される。

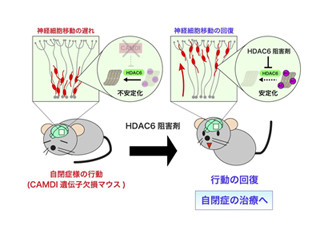

自閉症(自閉スペクトラム症)は、社会的コミュニケーション能力の欠如や繰り返し行動が特徴的な発達障害のひとつ。また、音や光、触られることに対して過敏に反応するなどの感覚異常の症状を持つ。症状は対処療法によって和らぐ場合もあるが、生涯にわたり表出する。原因解明が社会的に強く求められているものの、自閉症の発症メカニズムはほとんど明らかになっていない。

近年の研究から、自閉症患者では、単一遺伝子変異やゲノム変異であるコピー数多型が見つかっており、なかでも15番染色体において重複異常が頻出することが知られている。また過去の研究で、自閉症患者の脳内において神経伝達物質のセロトニンが減少していることが示されていた。

今回、同研究グループはヒトの15番染色体重複と同じゲノム異常を持つモデルマウス(15番染色体重複モデルマウス)を解析したところ、脳内セロトニンの減少に関連して、セロトニンの供給元である中脳の縫線核の働きが低下していることや、セロトニン神経の投射先である大脳皮質での感覚刺激の応答異常を発見した。

また、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害剤)を生後3日齢から離乳まで投与し、発達期のセロトニン量を増やすことにより、縫線核と大脳皮質の電気生理学的異常を改善させることに成功した。さらに、15番染色体重複モデルマウスの成長後にセロトニン量を回復させることで、社会性行動異常も改善することがわかった。

今回の成果について、同研究グループは、発達期におけるセロトニンの重要性を示しているだけでなく、バイオマーカーとしての脳内セロトニンの役割や自閉症治療に関わる新たな知見をもたらすものと説明している。