徳島大学は、同大学先端酵素学研究所の大東いずみ准教授と髙濵洋介教授らの研究グループが、免疫細胞の移動に関わるケモカインのひとつCCL21が、Tリンパ球の自己寛容性確立に必要な胸腺内移動に必要で、自己免疫疾患の発症を抑制する分子であることを明らかにしたと発表した。この成果は、米国科学雑誌「The Journal of Experimental Medicine」オンライン版に6月13日付で掲載された。

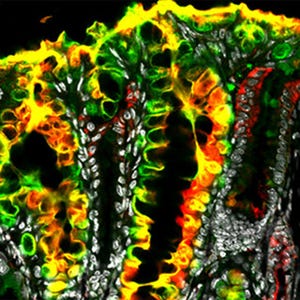

自己免疫疾患は、免疫システムが正常な細胞や組織に反応して攻撃を加えてしまうことで発症し、その多くは免疫細胞のひとつであるTリンパ球の異常であると考えられている。Tリンパ球が胸腺深部の髄質に移動すると、自己(自身のからだをつくる物質)に応答して攻撃する自己反応性Tリンパ球が除去されるとともに、免疫応答を抑制する制御性T細胞が生成され、自己を攻撃しない仕組みである「免疫細胞の自己寛容性」が確立される。その自己寛容性が破綻すると自己免疫疾患を発症してしまう。

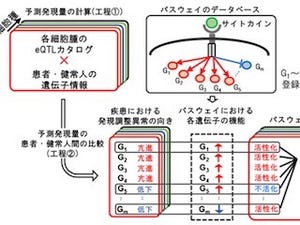

また、Tリンパ球が胸腺内を移動するには、ケモカインと呼ばれる生理活性タンパク質の連携が必要で、なかでも髄質に局在する髄質上皮細胞によって産生されるCCR7ケモカイン分子種は、Tリンパ球を髄質へと誘導するのに必要であり、Tリンパ球の自己寛容性確立に重要であることが明らかにされてきた。しかしCCR7ケモカイン分子種にはCCL19やCCL21などの分子種があり、どのCCR7ケモカイン分子種が必要なのか長年解明されていなかった。

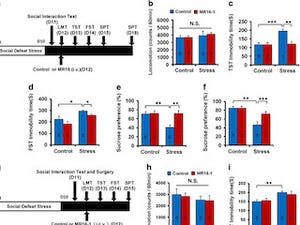

そこで研究グループは、CCR7ケモカイン分子種のひとつCCL21を特異的に欠損するマウスの作製に試み、成功した。このマウスでは、胸腺でのTリンパ球の髄質への移動と自己反応性Tリンパ球の除去が障害されていたほか、唾液腺や涙腺で炎症を発症し、自己免疫疾患のひとつであるシェーグレン症候群に似た症状を示した。

このことから、複数存在するCCR7ケモカイン分子種の機能は重複していないこと、また、そのうちの1分子種であるCCL21こそがT細胞の自己寛容性確立に重要な分子であることが明らかになった。自己免疫疾患の発症を制御する分子機能が解明され、自己免疫疾患の治療法開発につながることが期待されると説明している。