理化学研究所(理研)は、同所 望月理論生物学研究室の黒澤元研究員と望月敦史主任研究員らの共同研究チームが、体内時計が温度に影響されない仕組みに関する新たな仮説として「温度-振幅カップリング」を提唱したことを発表した。この成果は、米国のオンライン科学誌「PLOS Computational Biology」に6月8日付で掲載された。

地球上の生物には、ほぼ1日の周期で繰り返される「体内時計」が存在し、睡眠覚醒や成長ホルモン分泌などのタイミングや、血圧・体温調節などの生理活動を厳密に制御して、時刻に応じて外部環境に適応し、繁栄し続けるように進化してきた。

体内時計を動かしているのは、多数の体内時計遺伝子による遺伝子活性のリズムで、このリズムは体内の合成・分解などの化学反応によって作り出されている。化学反応の多くは、温度が10℃上がると反応速度は2~3倍になるが、体内時計の周期は温度が高くてもほぼ一定となっている。これは「温度補償性」と呼ばれ、半世紀以上にわたって謎とされてきた。

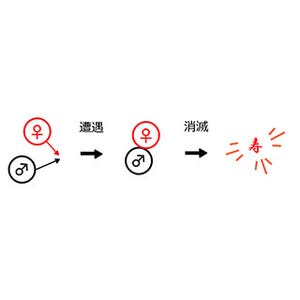

研究チームはまず、体内時計遺伝子やタンパク質の1日のリズムを記述する「数理モデル」を用いて、体内時計の周期が一定に保たれる条件を探した。その結果、温度上昇とともにリズムの"振れ幅"を大きくする必要があることを発見し、その性質を「温度-振幅カップリング」と名付けた。

これを検証するため、ラットの培養細胞を用いて、35℃と38℃でCry1遺伝子やPer2遺伝子などの主要な体内時計遺伝子の活性リズムを計測したところ、38℃のときの方がより大きな振れ幅のリズムを刻んでいることがわかった。これらの理論と実験を組み合わせた研究により、体内時計が温度に影響されない仕組みとして温度-振幅カップリングが有力であることを示した。

研究チームは今後、さまざまな生物種で温度補償性の仕組みが研究されることで、体内時計の設計原理の進化が明らかになることが期待できると説明している。