名古屋大学は、表皮融解性母斑という特殊なあざを持った父の子供が全身の表皮融解性魚鱗癬を発症するリスクを予測する手法を確立し、実際に、将来どのくらいのリスクがあるかを明確に示すことに成功したと発表した。

同研究は、名古屋大学大学院医学系研究科の秋山真志教授、河野通浩准教授、順天堂大学浦安病院皮膚科の須賀康教授らの研究グループによるもので、同研究成果は、米国の科学雑誌「Journal of Investigative Dermatology」電子版に米国時間5月19日付で掲載された。

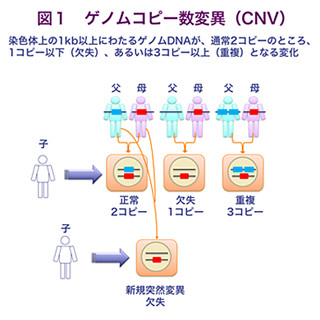

母親のお腹の中にいる時には、体の一部の細胞に遺伝子の変異が生じることはよくあり、生まれつきの「あざ」は、皮膚の一部分だけに遺伝子変異が生じてできると考えられている。一般的な遺伝病の患者では体の全ての細胞の遺伝子が同じ遺伝子変異を持っているが、「あざ」の患者は体の一部だけ遺伝子変異を持つ点で異なり「モザイク」と呼ばれる。精子や卵子の中の遺伝子には変異が入らないことが多いため、大抵の場合、あざは遺伝しないといわれているが、例外的に次の世代に遺伝することがあり、その場合は、子供の全身にそのあざと同じ皮膚症状が発症するという。今回の研究の対象になった表皮融解性母斑は、ケラチン1またはケラチン10の遺伝子変異のモザイクによる特殊なタイプの「あざ」だということだ。

同研究の対象となった家系では、体表面積の0.5%にこの表皮融解性母斑を持った父親の子供に全身の表皮融解性魚鱗癬が発症した。まず、同研究チームは、遺伝子診断により子供の病気を確定し、さらに、父親のあざの部分に同じ遺伝子変異があることを確認。次の子供にも同じように遺伝子変異が伝わって、全身の症状が出る可能性がどのくらいあるかを予測するために、遺伝子変異を持つ精子の割合を次世代シークエンシング技術を使って、正確に測定することに成功した。その結果、父親の精子細胞のうち3.9%の細胞が変異を持っていることが分かり、3.9%の確率で次の子供にも病気が発症すると予想されるという。このほか、父親の病変を含む皮膚細胞では変異を持つ細胞は24%で、父親の血液細胞のうち10.6%が変異を持つ細胞であることが分かった。

体の一部に表皮融解性母斑を持つ患者の子供には全身性の表皮融解性魚鱗癬が発症する可能性があるが、同研究によって、より詳しく遺伝カウンセリングを行うことができるようになり、この病気を持つ患者の将来への不安を、大きく減らすことができるようになったということだ。