京都大学(京大)は5月22日、グラフェンに赤外パルス光を照射すると、波長が1/5、1/7、1/9の可視パルス光が生成されることを発見したと発表した。これは「高次高調波発生」と呼ばれる現象であり、グラフェンで実現したのは世界初だという。

同成果は、京都大学大学院理学研究科 田中耕一郎教授、同博士課程の吉川尚孝氏、玉谷知裕研究員(研究当時、現在は産業技術総合研究所研究員)らの研究グループによるもので、5月19日付けの米国科学誌「Science」に掲載された。

高次高調波発生という現象は、1980年代後半にパルス幅が100フェムト秒の高強度のパルスレーザーを希ガス原子気体に照射した際に発見された。この際、波長が数1/10の高次の高調波が発生するが、これは強いレーザー光照射下で媒質の非線形性に由来する。現在では、この発生した光が可視から極端紫外線領域に至るまでの超広帯域コヒーレント光源であることを利用して、アト秒パルス生成の手法として利用されている。しかしこれまでの研究では、固体のような高い密度の物質では成功していなかった。

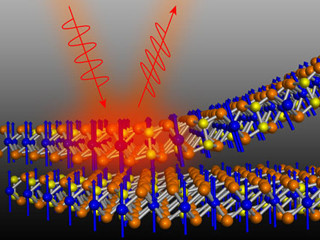

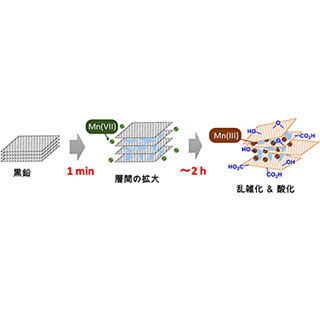

今回、同研究グループは、35フェムト秒のパルス幅のレーザーからパラメトリック増幅と差周波発生という技法を用いて4500nm~6000nmの波長の赤外パルス光を生成。グラフェンに照射し、発生した高調波のスペクトルを計測した。この結果、5次、7次、9次の高次高調波が発生していることを確認した。

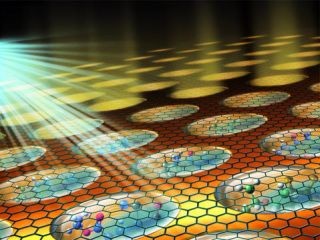

また、直線偏光の赤外光に代えて楕円偏光を用いると、変換効率が上がるとともに、結果として出力される可視光の偏光がほぼ90度回転することも見出した。同じ実験条件で半導体である二硫化モリブデン(MoS2)の単一原子層膜においても高次高調波発生を試みたが、このような楕円偏光依存性は見られなかったという。

同研究グループは、この問題に対応するための理論モデルを構築し、解析を進めた。この結果、グラフェンにおける高次高調波発生と楕円偏光依存性は、グラフェンの電子状態が線形分散をもちバンドギャップを持たない「ディラック電子状態」に起因することを明らかにした。

同研究グループは、今回の発見について、グラフェンの新しい光機能を明らかにしたものであり、次世代の超高速エレクトロニクスの基幹材料としての利用や赤外光の新しい検出法への応用への道を拓くものであると説明している。