産業技術総合研究所(産総研)は、東京大学大学院理学系研究科の小森純希氏(修士課程2年生)と安藤亮輔准教授、産総研の宍倉正展研究グループ長(理学系研究科兼任教授)らの研究チームが、相模トラフ沈み込み帯では元禄関東地震(1703年)と似たタイプの地震(元禄型関東地震)が、過去約6300年間に少なくとも5回、500~2800年の間隔で起こっていたことを明らかにしたことを発表した。この研究成果は「Earth and Planetary Science Letters」 オンライン版に5月16日に掲載される。

沿岸の地下で巨大地震が発生すると地面が隆起するため、波打ち際の海底が陸上に現れ、階段状の地形である海岸段丘が形成される。過去の巨大地震は海岸段丘という地形とそれを構成する地層中の化石の年代として記録され、従来、海岸段丘の年代は、試料採取が比較的容易な自然の崖面から得られる化石を用いて推定されてきたが、その正確性はよく分かっていなかった。

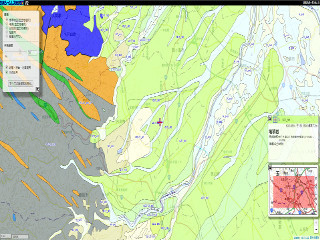

同研究チームは、50cm解像度のデジタル地形情報の取得、解析から段丘地形を正確に把握した上で、従来にないちゅう密なボーリング(掘削)調査を行い、地中から多数の地層の試料を採取することで、段丘の地下構造を正確に把握した。得られた地層試料を手作業で丹念に分析することで、地下の地層の重なり方を3次元的に明らかにするとともに、多数の状態の良い貝化石を取り出すことに成功したという。

また、加速器質量分析(AMS)を用いた年代測定により、それらの年代値が高精度で明らかになった。その結果、段丘を構成する地層を明確に同定し、再堆積の影響を見積もることが可能となり、海岸段丘の形成年代をより正確に推定することに成功したという。さらに、50cmという高分解能航空レーザー測量を行い微細な地形構造を解析し、年代測定の結果と統合することで、従来ひとつの段丘面と考えられていた沼I面の中に、もうひとつの段丘面が存在していることも発見したということだ。

こうして得られた海岸段丘の形成年代は、約6300年前、5800年前、3000年前、2200年前、西暦1703年(元禄関東地震)の順となり、元禄関東地震の段丘面(沼IV面)以外の全ての段丘面の年代値が若くなる方向に更新され、得られた年代の間隔は最短で500年、最長で2800年という結果となった。

この結果は、2000~2700年(平均約2300年)間隔とされていた従来の推定値と比較すると、最短の発生間隔が1/4程度になり、ばらつきも大きくなっている。このことは、元禄型関東地震が想定されている間隔よりも高頻度で発生しており、またその繰り返しパターンも規則的ではない可能性があることを示唆しているとのことだ。

なお、今後の詳細な地形解析から未知の巨大地震による隆起の痕跡が見つかる可能性があり、従来の類型には当てはまらないタイプの地震が検出される可能性も残されているとし、関東地震の繰り返しパターンについては今後も調査・検討が必要だと説明している。

また、従来の海岸段丘の年代値に基づいて行われた国の長期評価については、将来の地震発生確率などの見直しが必要になると考えられるという。今後は調査範囲を広げ、より詳細な過去の地震の発生パターンの解明を目指すとともに、一連の地震発生過程を計算機シミュレーションで再現するなど、定量的研究も進めていくとしている。