理化学研究所(理研)は、坂井星・惑星形成研究室の樋口あや協力研究員、坂井南美主任研究員、茨城大学の佐藤愛樹大学院生、百瀬宗武教授、名古屋大学大学院理学研究科の小林浩助教らの共同研究グループが、アステ望遠鏡(ASTE)を用いて地球から60光年以上離れた「デブリ円盤」を電波観測し、炭素原子ガスが存在することを発見したことを発表した。この成果は、米国の科学雑誌「The Astrophysical Journal Letters」(4月12日号)に掲載された。

星と惑星系は、星と星の間に漂うガスや塵からなる分子雲が自らの重力で収縮することにより誕生する。形成されたばかりの惑星系には、惑星などの天体ができる際に残った塵や、岩石同士の衝突でまき散らされた塵が円盤状に漂っており(「デブリ円盤」と呼ばれる)、惑星系形成の最終段階に当たる。これまで、デブリ円盤にはガス成分は含まれないと考えられていたが、近年、一酸化炭素分子ガスなどが検出され、その起源について惑星系のもとになったガス成分が残存している、すなわち水素分子ガスが大量に含まれるという「残存説」と、塵からガス成分が新たに供給されている、すなわち水素分子ガスは非常に少ないという「供給説」というふたつの考え方が提示された。

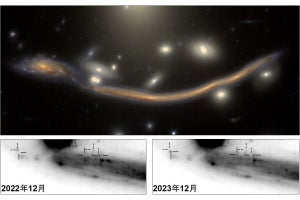

今回、研究グループがアステ望遠鏡でくじら座およびがか座方向にあるデブリ円盤49CetiおよびβPictorisを電波観測した結果、両方の円盤で炭素原子のサブミリ波輝線が検出され、炭素原子ガスが一酸化炭素分子ガスの量の数十倍も存在していることが判明したという。星間空間の炭素原子は、一酸化炭素分子が紫外線にさらされ壊された結果生成されるが、水素分子があると一酸化炭素分子に戻る化学反応も同時に進む。すなわち、デブリ円盤には水素分子ガスが少なく、主に塵同士の衝突などで新たにガス成分が供給されているという「供給説」を支持する結果が示されたということだ。

今後、デブリ円盤のガスがどの時期まで存在するのかを理解することで、太陽系のような惑星系が完成されるまでの時間の解明や、惑星形成最終期に起こるといわれている原始惑星間の衝突に関する情報の取得につながると期待できるとしている。