京都大学(京大)は4月3日、肺がん治療に効果のあるオシメルチニブに耐性となった細胞に対して、現在ALK阻害薬として開発が進んでいるブリガチニブが有効であることを発見したと発表した。

同成果は、京都大学大学院医学研究科 奥野恭史教授、荒木望嗣准教授、鎌田真由美研究員、がん研究会 片山量平主任研究員、理化学研究所らの研究グループによるもので、3月13日付けの英国科学誌「Nature Communications」に掲載された。

肺がん全体の85%程度を占める非小細胞肺がんは、そのうちの30~40%にEGFR遺伝子に活性型変異が見つかる。EGFR遺伝子変異が陽性である場合、この変異を標的とした分子標的薬であるゲフィチニブ、アファチニブが著効することが知られている。

しかし、分子標的薬は初期にどれほど高い効果を示したとしても、およそ1年前後で薬が効かなくなる薬剤耐性が生じ、がんは再び増大・進行してしまう。薬剤が結合する部位が変化する2次変異がこうした分子標的薬への耐性をもたらしているが、ゲフィチニブ、アファチニブにおいてはEGFR-T790M変異が出現して薬剤が働かなくなることがわかっている。

近年、新たな分子標的薬として、T790M変異が生じても効果を示すオシメルチニブが開発され、日本でも2016年5月から実際に臨床で使用されているが、オシメルチニブに対してもさまざまなメカニズムで耐性が出現することが臨床上明らかになってきており、こうしたオシメルチニブ耐性を克服する手法の開発が必要とされている。

同研究グループは今回、IL-3に依存せずにEGFRに依存して生存・増殖するBa/F3細胞を作製し、分子標的薬に対する反応性を検討した。EGFR活性化変異単独では、ゲフィチニブ、アファチニブ、オシメルチニブのいずれもが有効であったが、T790M変異が加わる(2重変異)とオシメルチニブのみに有効性が認められ、さらにC797S変異が追加される(3重変異)とこれらすべての薬剤は効果を示さなくなった。

この3重変異EGFR(C797S/T790M/活性化変異)に対して有効な薬剤を発見するために、現在すでに臨床応用されている、ないしは開発中の薬剤を中心にスクリーニングしたところ、ALK融合遺伝子陽性肺がんに対する治療薬として開発中のALKチロシンキナーゼ阻害薬ブリガチニブが3重変異EGFRに有効であることが明らかになった。

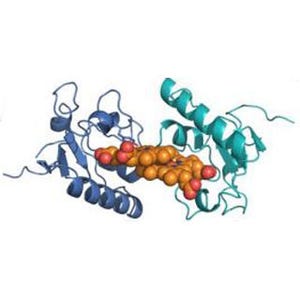

さらに、同研究グループはスーパーコンピュータ「京」による構造シミュレーションを行い、ブリガチニブの変異EGFRタンパク質に対する結合様式ならびに、その結合に重要な化学構造の推定に成功。ただし、ブリガチニブ単剤では、3重変異EGFRを有する肺がん細胞をマウスに移植して作製した担癌マウスモデルでの動物実験では期待されるほどの抗腫瘍効果を示さなかったという。

しかしながら、EGFRに結合しその機能を阻害する抗体であるセツキシマブやパニツムマブをブリガチニブと併用することでブリガチニブの効果が顕著に高まることが、細胞株および担癌マウスモデルで確認されている。

このようなブリガチニブとセツキシマブ、パニツムマブの併用療法については、ブリガチニブがALK陽性肺がんに対する治療薬として第3相臨床試験中であり、セツキシマブおよびパニツムマブは大腸がんや頭頚部がんですでに実臨床で使用されていることから、同研究グループは、全くの新しい治療薬開発に比べ、より早く臨床的な効果や安全性を検証する臨床試験へと繋げられることが期待できると説明している。