東北大学は3月21日、強磁性体薄膜中の磁化運動に影響を与える散乱機構を明らかにしたと発表した。

同成果は、東北大学電気通信研究所の博士後期課程学生 岡田篤氏、大野英男教授、同大学原子分子材料科学高等研究機構 松倉文礼教授らのグループによるもので、米科学誌「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(米国科学アカデミー紀要)」オンライン版に掲載される。

今回、同研究グループは、MgO(酸化マグネシウム)と金属強磁性体CoFeB(コバルト鉄ボロン)の積層構造に着目。CoFeB/MgOは、磁気トンネル接合素子に用いた際に大きなトンネル磁気抵抗効果観測されるほか、その界面は強い磁気異方性の源となり、この界面磁気異方性を用いることで磁化容易方向を膜面に垂直にすることもできる。

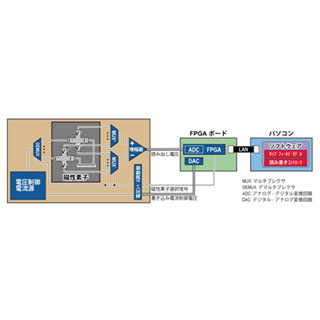

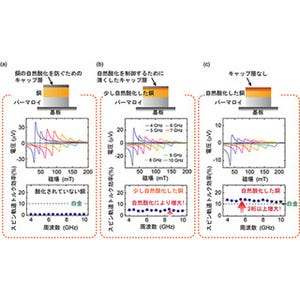

今回の研究では、CoFeB/MgO接合の強磁性共鳴スペクトルのCoFeB膜厚依存性(1.0~2.6 nm)と温度依存性(-269~27℃)を調べた。この結果、膜厚の減少に伴うスペクトル線幅の増大を観測。同スペクトル線幅の増大は、膜厚の減少に伴い試料全体で界面の占める割合が大きくなることから「界面に起因する現象である」と考えられる。

一方、温度依存性を見ると、膜厚の厚い試料ではスペクトル線幅は温度にほとんど依存せず、膜厚の薄い試料では温度低下に伴い、強磁性共鳴線幅が増大した。この温度低下に伴う線幅の増大は、強磁性共鳴スペクトルの解釈に用いられてきた従来の機構では説明することができない。

しかし同様の振る舞いは、ほかの磁気共鳴現象である核磁気共鳴において観測されており、これは1940年代に「モーショナル・ナローイング(運動による線幅の先鋭化)」と呼ばれる機構によるものと説明されている。この機構は「結晶中の格子振動によって生じる内部局所磁界の変動が原子核のスピンの運動に与える」というもので、今回の実験結果は同機構により説明できる。

CoFeB/MgO界面には強い界面磁気異方性があり、格子振動に伴い界面磁気異方性の変動が生じる。格子振動は熱により生じるため、温度が低い場合はゆっくりとした異方性磁界の変動、温度が高い場合には速い異方性磁界の変動をもたらす。そのため、今回の実験結果は、温度が高い場合に狭い共鳴スペクトル線幅が得られたものと解釈できる。

CoFeB/MgO接合は、不揮発性磁気メモリの材料として注目を集めていることから、同研究グループは、同材料系を用いた素子動作の理解と高性能化に加え、さまざまな材料系の性質の理解に繋がることが期待されると説明している。