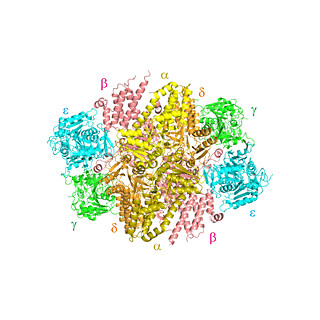

大阪大学(阪大)と理化学研究所(理研)は2月7日、タンパク質合成反応の大規模全成分計算機シミュレータを開発。241分子種が示す濃度変化の観測に成功し、実験結果と整合性のあるシミュレーション結果を生成することに成功したと発表した。

同成果は、同大大学院工学研究科の松浦友亮 准教授、理研生命システム研究センターの清水義宏 ユニットリーダーらによるもの。詳細は米国科学誌「米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences:PNAS)」に掲載された。

細胞内において、タンパク質はアミノ酸が連結して合成されるが、その反応は何千もの分子種による何万もの化学反応ステップを経るなど、複雑であるため、従来のタンパク質合成反応のシミュレーションでは、その合成反応の数の多さに対応するため、簡素化(粗視化)が行われていた。そのため、反応に関わる全成分の様子を観察することができず、反応内部で起こっている現象を詳細に捉えることができなかったという。

そこで、研究グループでは今回、最少成分からなるタンパク質合成反応で、全分子種の様子を観測可能とする常微分方程式からなる数理モデルを開発。241分子種、968反応からなる大規模タンパク質合成反応シミュレータながら、30秒程度で大規模モデルの構築が可能であり、これにより、最少成分からなるタンパク質合成反応で全成分濃度の時間変化を観測することが可能になったという。

また研究グループでは、シミュレーションと実際の実験結果との整合性を比べることで、シミュレータの信頼性を示したほか、成分濃度がほとんど変化しない擬定常状態(quasi-stationary state:QSS)に着目するデータ解析手法を開発することで、QSS成分が構成するネットワークが時間経過に伴い離合集散を繰り返すことを明らかにしたとする。

これらの成果について研究グループでは、細胞内反応の大規模時系列データの解析に利用可能としており、これにより、細胞内反応が共通して持つ普遍的な性質を明らかにできるなど今後の進展が期待されるとするほか、応用面でも、シミュレータを活用する事で再構成型無細胞翻訳系を用いた有用タンパク質生産量の向上などが期待されるとコメントしている。