京都大学(京大)などは2月2日、ビッグバンによる元素合成で起こる7Be+n→4He+4He反応の断面積を測定することに成功したと発表した。断面積とは、量子力学的な粒子が衝突し、散乱ないしは反応を起こす確率を表す量のこと。

同成果は、京都大学大学院理学研究科 川畑貴裕准教授、理化学研究所仁科加速器研究センター 久保野茂客員主管研究員、東北大学大学院理学研究科 岩佐直仁准教授らの研究グループによるもので、2月3日付けの米国科学誌「Physical Review Letters」に掲載された。

ビッグバン理論によると、宇宙開闢の約10秒後から20分後にかけて「ビッグバン元素合成」がおこり、水素、ヘリウム、リチウムなどの軽い元素が生成された。このうち、水素とヘリウムの同位体については、生成量の観測推定値と理論予測値が良く一致している一方で、リチウムについては、生成量の観測推定値が理論予測値の約1/3でしかないという不一致が知られており、「宇宙リチウム問題」と呼ばれるビッグバン理論に残された深刻な問題として注目されている。

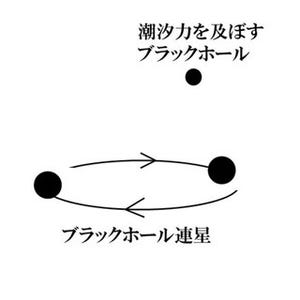

この問題を解く仮説のひとつとして、7Be+n→4He+4He反応が高い確率で起こっている可能性が指摘されていた。しかし、ビッグバン元素合成に関係するエネルギー領域では実験条件が難しく、実際にこの反応の断面積が測定されたことはこれまでになかった。

今回、同研究グループは、7Be+n→4He+4Heの逆反応である4He+4He→7Be+n反応の断面積を測定する手法を着想。加速した4He2+ビームをHeガス標的に照射し、放出された中性子を測定することにより7Beの基底状態と第一励起状態が生成されたことを確認し、その生成断面積を決定した。この結果から、「詳細釣り合いの原理」という原子核反応の時間反転不変性から導かれる性質を用いて、7Be+n→4He+4He反応の断面積を決定することに成功した。

同反応の断面積は、これまでビッグバン元素合成の理論計算に広く用いられていた推定値より約10倍も小さい値であり、宇宙初期において中性子が7Beに衝突して2つの4Heに分解する反応の寄与は非常に小さいことが明らかになった。これにより、同仮説では宇宙リチウム問題の説明が難しいことがわかったため、ビッグバン元素合成の謎はさらに深まることになったといえる。

同研究グループは、宇宙リチウム問題の有力な解決策が否定されたことにより、原子核反応率の見直しや、標準ビッグバン模型を超える新しい物理の探索など、宇宙リチウム問題へのさらなる研究の動機づけが期待されると説明している。