大阪大学(阪大)や名古屋大学(名大)、宇宙航空研究開発機構(JAXA)などで構成される共同研究チームは1月31日、太陽活動により地球の重力圏から流出した酸素が、38万km離れた月に到達していることを直接観測することに成功したと発表した。

同成果は、阪大 大学院理学研究科 宇宙地球科学専攻の寺田健太郎 教授、JAXA宇宙科学研究所の横田勝一郎 助教、同 齋藤義文 準教授、同 北村成樹 宇宙航空プロジェクト研究員、同 浅村和史 助教、名大 大学院工学研究科電子情報システム専攻の西野真木 特任助教らによるもの。詳細は英国科学誌「Nature Astronomy」(オンライン版)に掲載された。

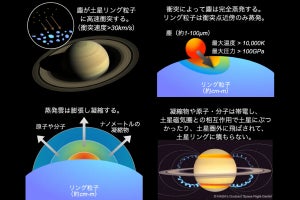

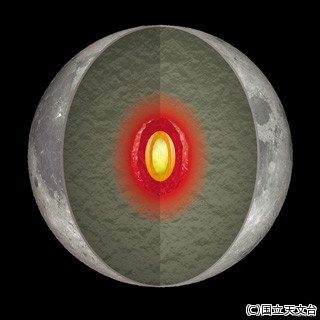

地球は太陽風や宇宙線を磁場で守っている(磁気圏)が、その中央部にはシート状にプラズマが存在している領域(プラズマシート)があることが知られている。今回、研究グループは、月周回衛星「かぐや」に搭載したプラズマ観測装置が取得した月面上空100kmのプラズマデータを解析。月とかぐやがプラズマシートを横切る場合のみ、1-10keVという高エネルギーの酸素イオンが現れることを発見。これにより地球の極域から宇宙空間に漏れ出た酸素イオンが、地球風として38万km離れた月面に運ばれていることが示されたことになったという。

今回の成果について研究グループでは、磁場のない火星や金星同様、地球環境は太陽活動に脆弱で恒常的に翻弄されていること、ならびに地球の生命活動が月に直接影響を与えていること、月-地球システムは、数十億年規模で、力学的だけでなく化学的にも影響を及ぼしあって共進化していることが示されたとしており、火星の衛星の表土を回収することで火星大気の情報が得られるようになる可能性などを示すものとなるため、惑星大気科学の今後の進展につながることが期待されると説明している。