理化学研究所(理研)は11月15日、ラットを用いて、恐怖の到来があらかじめ予測されると、特定の脳活動が後に起こる恐怖体験の際に感じる恐怖の強さを抑制し、過剰な恐怖記憶の形成を防いでいることを発見したと発表した。

同成果は、理研脳科学総合研究センター記憶神経回路研究チーム 小澤貴明客員研究員、ジョシュア・ジョハンセンチームリーダーらの研究グループによるもので、11月14日付の英国科学誌「Nature Neuroscience」オンライン版に掲載された。

恐怖をもたらす出来事はストレスとなるが、恐怖に関する記憶によって事前に危険を予想し、身を守ることができるようになるというプラスの効果もある。恐怖記憶が有益に働くためには、実際の体験に見合った適度な強さの恐怖記憶を形成する必要があるが、このためには恐怖を感じるための脳の働きに加えて、過剰な恐怖を抑制するための脳の働きも必要であると仮定されてきた。しかし、そのメカニズムはほとんど明らかになっていない。

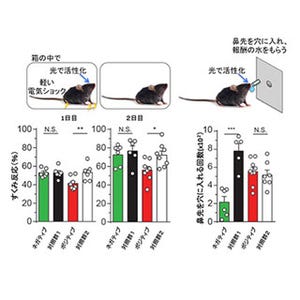

ラットに何の反応も誘発しない音を提示した後に、恐怖体験として弱い電気ショックを与える訓練を行うと、ラットは音によって電気ショックの到来を予測することを学習し、音に対してすくみ反応という恐怖反応を示すようになる。この「恐怖条件づけ」では、恐怖反応の強さは訓練を繰り返すたびに増加するが、十分に行うとそれ以上訓練しても増加しないことが知られている。これは「恐怖学習の漸近現象」として、魚類、ラット、ヒトといった多くの生物種で認められる普遍的な現象だという。

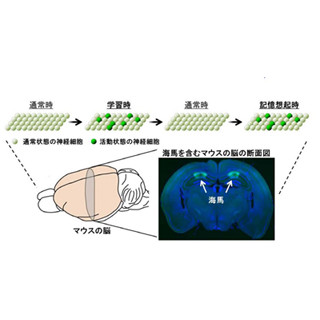

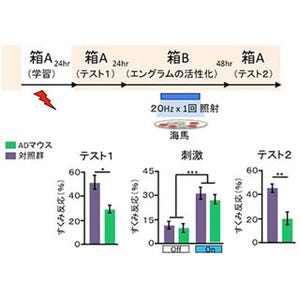

今回、同研究グループは、この恐怖学習の漸近現象を「恐怖体験の事前予測による過剰な恐怖学習の抑制」を調べるのに適したモデルであると考え、同現象について光遺伝学手法などを使って詳細に観察。この結果、ラットが一度恐怖を体験し、恐怖の到来を事前に予測できるようになると、「扁桃体中心核→中脳水道周囲灰白質→吻側延髄腹内側部」回路という一連の脳領域が活性化し、さらなる恐怖記憶の形成を防ぐ働きをすることを発見した。

また、光遺伝学を使ってこの回路の働きを不活性化すると、あらかじめ予測された恐怖刺激によって起こる、恐怖記憶形成の中枢である扁桃体外側核の活性化が増加することがわかった。さらに、この回路を抑制すると、ラットの恐怖記憶が通常の漸近値を超えたレベルまで増加することもわかった。

今回の成果について同研究グループは、日常におけるストレスコントロール、さらには不安障害などの精神疾患のメカニズムの理解につながることが期待できると説明している。