ケンブリッジ大学の研究チームは、半導体-金属界面のショットキー障壁を利用した新原理の超低電力薄膜トランジスタを開発した。電池・電源を用意しなくても、環境中の熱や振動などを変換して得られるごくわずかな電力によって、トランジスタを数カ月から数年といった長期間駆動できるようになるという。IoTやウェアラブルデバイスなどの用途に広く利用できる可能性がある。研究成果は科学誌「Science」に掲載された。

半導体と金属を接触させたとき、接触界面に生じるエネルギーの壁によって、電子の移動が金属側から半導体側へ、または半導体側から金属側へというように、どちらか一方向にしか流れない整流作用が起こることがある。このエネルギーの壁をショットキー障壁と呼んでいる。一般的なトランジスタでは、ソースおよびドレイン電極と半導体層の接触界面におけるショットキー障壁は取り払われ、電圧をかける方向によらず電流が流れやすくなるオーミック接触の状態が作られる。これとは逆に、ソース・ドレインでの金属-半導体界面にあえてショットキー障壁を形成したのが、今回開発されたデバイスの特徴である。

研究チームは、インジウム・ガリウム・亜鉛の酸化物半導体(IGZO)を用いて、ガラス基板上に薄膜トランジスタを作製した。IGZO半導体の酸素空孔(酸化物の結晶格子の中で酸素原子が抜けた点)が多いと金属との界面がオーミック特性になり、酸素空孔が少ないとショットキー特性になるという性質があり、これを利用してソース・ドレイン電極の金属-半導体界面にショットキー障壁を形成した。そしてドレイン部のショットキー障壁の高さを変えることでデバイスとして動作するようにした。

|

|

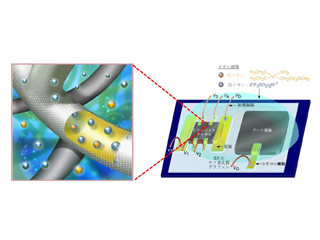

今回のデバイスの開発コンセプト。図の黄色から青にかけての領域=しきい値電圧VT未満のニアオフ状態(消費電力1nW未満)で高利得なトランジスタ動作を実現する。オレンジ色から赤にかけての領域は、VT以上のオン状態で高速動作する従来のトランジスタ(出所:ケンブリッジ大学) |

論文によると、ソース・ドレインにおけるショットキー障壁を利用することで、トランジスタの電流-電圧特性は事実上チャネル長に依存しなくなり、出力抵抗無限大となる。このため、1V未満の低い電源電圧と1nW(ナノワット)未満という超低電力でトランジスタ動作が可能になるという。一般的なトランジスタであれば、しきい値電圧よりも下のオフ状態で見られるリーク電流レベルの微小な電流で動作することから、研究チームはこのデバイスの動作状態を「ニアオフ状態」と呼んでいる。

作製された薄膜トランジスタの固有利得は400以上と高く、超低電力であっても高レベルの信号増幅が可能であると報告されている。IoTやウェアラブル用途、医療モニタリング用の体内埋め込みデバイスなど、トランジスタの高速動作よりも、モノや人にとりつけて長期にわたって無電源環境下で自律して信号を出し続けることが重視される用途では有望な技術と言えそうだ。