北海道大学(北大)は10月19日、長年の謎であった氷の表面融解のメカニズムを解明したと発表した。

同成果は、北海道大学 低温科学研究所 村田 憲一郎助教らの研究グループによるもので、10月17日付けの米国科学誌「米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)」オンライン版に掲載された。

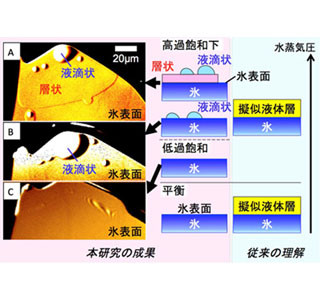

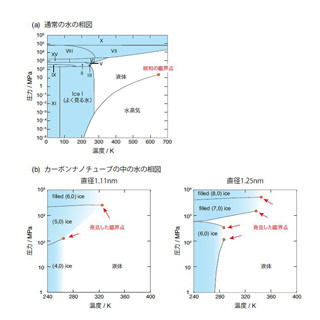

氷の表面は0℃以下であっても、擬似液体層と呼ばれる薄い水膜で覆われている。この現象は「表面融解」として150年以上前から知られている。最近の研究により、擬似液体層は2種類存在し、両者共に過飽和水蒸気が氷表面に析出して生成することが明らかになったが、これらの結果は、これまで考えられてきた「氷表面が自発的に融解してその上を均一に濡らす」という表面融解の古典的描像とは異なるものであり、従来の理論モデルの再構築が望まれていた。

今回、同研究グループは、オリンパスと共同開発したレーザー共焦点微分干渉顕微鏡を用いて実験を実施。融点直下のさまざまな温度、水蒸気圧下において氷表面の直接観察を行い、その観察結果に基づいた表面融解の新しい理論モデルを構築した。

この結果、擬似液体層はただひとつしか存在せず、温度、水蒸気圧に応じてその濡れ状態を変化させることがわかった。さらに、温度と水蒸気圧を調節し氷表面を平衡状態に近づけると、擬似液体層が自発的に撥水することを発見した。

これは、平衡状態およびその近傍では氷の親水性が大きく低下し、擬似液体層は薄膜として氷を完全には濡らすことができず、結露のような液滴状になってしまうことを意味する。擬似液体層が液滴状に濡れた場合、氷表面上には氷-空気、擬似液体層-空気、氷-擬似液体層という3種類の界面が露出し、不安定な高エネルギー状態となる。これを解消すべく擬似液体層は蒸発してしまい、最終的に乾いた裸の氷表面が現れると考えられる。

また、同研究グループは、平衡状態ではなく氷表面がある一定の氷の成長条件(過飽和水蒸気圧下)もしくは昇華条件(未飽和水蒸気圧下)におかれたときに擬似液体層が生成することを突き止めた。これは、擬似液体層が水蒸気から氷へと相変化する過程で過渡的に生成する中間相であることを示唆するものである。

氷の表面融解は、雪玉作りから氷上の潤滑、凍上現象、雪の形態変化、オゾンホールの生成プロセス、雷雲での電気の発生機構など、さまざまな自然現象に深く関与しているため、同研究グループは、今回の成果によりこれらの現象の基礎的理解がより深まることが期待されるとしている。