慶應義塾大学(慶大)は10月11日、金属の酸化というアプローチによってスピントロニクスデバイスの性能を向上させることに成功したと発表した。

同成果は、慶應義塾大学理工学部 安藤和也准教授らの研究グループによるもので、10月11日付の英国科学誌「Nature Communications」に掲載された。

情報の記録に磁石の性質(N極/S極の向き)を用いる磁気ランダムアクセスメモリ(MRAM)は、記録情報の保持に電力を必要としないため、次世代の超省エネルギーデバイスとして近年注目されている。なかでも、不揮発性・高速性・高い書き換え耐性といった性能を兼ね備えた磁気トンネル接合素子をベースとするスピン注入磁化反転型磁気メモリ(STT-MRAM)が期待されている。

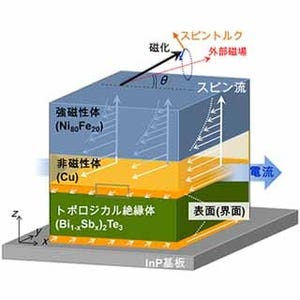

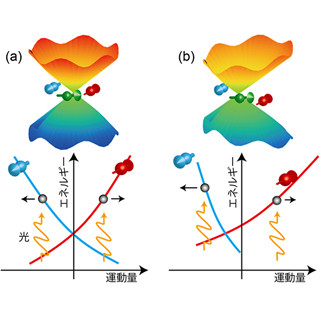

STT-MRAMの新たな情報書き込み手法として、スピン軌道相互作用に由来するトルク(スピン軌道トルク)を用いる方法を用いることで、磁性体内の磁化を効率的に制御でき、既存原理と比べて10倍以上の高速化が可能になることが知られているが、スピン軌道相互作用は原子核ポテンシャルの大きな物質ほど強いため、このトルクを作り出すためには、白金など原子番号の大きなレアメタルが必要と考えられてきた。

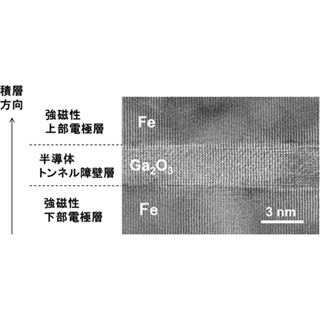

同研究グループは今回の実験で、強磁性体であるパーマロイ(鉄とニッケルの合金)と銅で構成されるナノ薄膜を利用。スピントルク強磁性共鳴という現象を用いて、この試料中の銅に流れる電流によって生成されるスピン軌道トルクを精密に測定した。

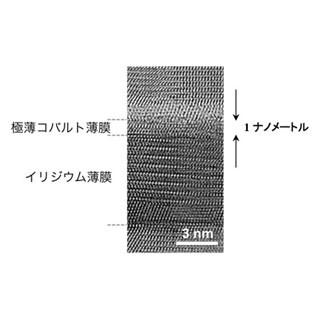

この結果、自然酸化を防ぐために銅の表面をキャップ層で保護した試料では、銅に流れた電流によるスピン軌道トルクの生成効率は0.1%パーセント以下と小さいものだったが、表面のキャップ層を薄くし、銅が少し自然酸化するように制御したところ、生成効率が増大。さらにキャップ層をなくし自然酸化層を生じさせたところ、巨大なスピン軌道トルクが観測され、10%を超える生成効率を実現した。これは、生成効率10%程度の白金などのレアメタルスピントロニクス材料を上回る効率となる。

自然酸化は表面から進行するため、自然酸化した銅は酸化した銅層と酸化していない銅層の2層で構成されていると見なせる。そこで、同研究グループは、自然酸化ではなく銅の成膜時に酸素を導入した試料について同様の実験を実施。同方法により銅全体を一様に酸化させることができ、酸化銅と銅の2層からなる構造を人工的に作成できる。この比較実験から、自然酸化により現れたスピン軌道トルクは、酸化した銅層と銅の界面ではなく、自然酸化した銅内部の電子輸送の変化に起因することが明らかになった。

同研究グループは今回の成果について、今後スピン軌道トルク増大の機構解明と酸化に注目した物質探索により、レアメタルを使わないスピントロニクスデバイスの実現へとつながることが期待されると説明している。