理化学研究所(理研)などは7月20日、スーパーコンピュータ「京」を用いた超高解像度シミュレーションにより、火星大気中の「塵旋風(じんせんぷう)」を大量に再現し、その大きさや強さの統計的性質を明らかにしたと発表した。

同成果は、理研 計算科学研究機構 複合系気候科学研究チーム 西澤誠也研究員、富田浩文チームリーダー、北海道大学 小高正嗣助教、石渡正樹准教授、神戸大学 高橋芳幸准教授、林祥介教授、松江工業高等専門学校 杉山耕一朗准教授、九州大学 中島健介助教、京都大学 竹広真一准教授らの研究グループによるもの。米国科学誌「Geophysical Research Letters」(5月16日号)に掲載され、また、6月23日付けの米国科学誌「Eos Earth & Space Science News」のリサーチスポットライトでも取り上げられた。

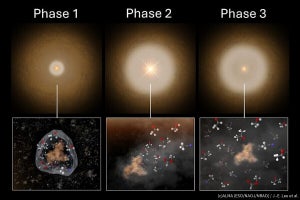

塵旋風は、地表付近で砂や塵を大気中に巻き上げながら渦巻状に立ち上がる突風で、つむじ風とも呼ばれ、英語では塵の悪魔「Dust Devil(ダストデビル)」という。地球上では晴天時に砂漠や校庭のような乾燥した土の上で見られる。

火星大気中の塵は気象と気候、およびその変動に大きな影響を与えることが知られているが、塵の量や分布がどのように決まるのかはわかっていない。ダストデビルにより塵が地表から大気中へ巻き上がることがその要因のひとつとして考えられているが、火星の観測だけではダストデビルの数が少なく、多くの情報を得ることは困難となっていた。

また、計算機による火星大気のシミュレーションを行うには、ダストデビルの渦とそれを生み出す大気運動の規模に大きな隔たりがあり、両者を同時計算するためには莫大な計算能力が必要となるため、従来のコンピュータでは性能が不足しているという課題があった。

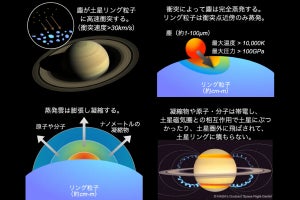

そこで今回、共同研究グループは、理研が開発した大気ラージエディシミュレーション(LES)の数値モデル「SCALE-LES」に火星大気の設定を組み込み、水平・鉛直方向ともに約20kmの領域を約500億個の立方体の格子に分割し、約200時間かけてシミュレーションを行った。

この結果、最も対流活動が活発になる時刻において、3000個を超えるダストデビルを発生させることに成功した。これは、1km2当たり8個以上のダストデビルが存在することを意味している。また、得られたダストデビルの大きさは水平半径が数mから数百mに及び、強さは最大風速が1m/sから数十m/sまで、さまざまなものが存在していたという。

さらに、同研究グループは、得られたダストデビルのサンプルの統計的性質を解析することで、これまで曖昧だったダストデビルの水平半径、最大風速、気圧低下、循環などの性質の頻度分布を明らかにした。

同研究グループは今後、さらなるシミュレーションによりダストデビルが発生する季節や場所による違いを明らかにすることで、火星天気予報の実現や、無人探査機・有人探査機における火星への着陸・地上活動への貢献が期待できると説明している。