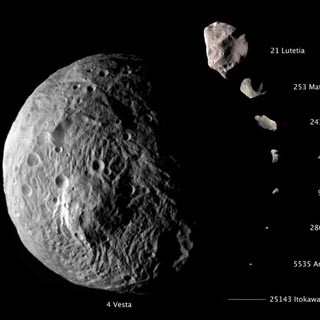

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は6月22日、小惑星探査機「はやぶさ」が小惑星イトカワから回収し、地球に持ち帰った微粒子の表面模様を分析した結果を発表した。微粒子からは40億年以上前のイトカワ母天体時代に作られた表面模様が観察されたという。

同成果は、JAXA 宇宙科学研究所 地球外物質研究グループ 松本徹 宇宙航空プロジェクト研究員らの研究グループによるもので、8月15日付けの国際科学誌「Geochimica et Cosmochimica Acta」に掲載される。

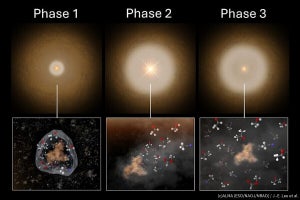

同研究グループは今回、数10μm程度の大きさの微粒子26個について、X線マイクロトモグラフィー(X線CT)や走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて、表面の微細構造を詳細に観察。さまざまな鉱物と比較することで、系統的な分類を試みた。この結果、これまで1種類しかないと考えられていた表面模様のパターンが、少なくとも4種類あることがわかった。

小惑星イトカワは、40億年以上前に形成された直径20km以上のイトカワ母天体が一度破壊され、その破片が集まった天体だと考えられているが、表面模様のパターンのひとつは、このイトカワ母天体時代にできたものであることが明らかになった。

隕石には、その内部に鉱物特有の結晶の形(自形)をもつ粒子が発達した昌洞と呼ばれる空洞が存在するものがあるが、この表面がイトカワ微粒子の表面に酷似していた。昌洞では、熱によって鉱物の蒸発や凝縮が起こった際に、自形や同心円状の階段模様の結晶が形成されることがこれまでにわかっているが、これらは500℃以上の高温でなければ起こりえないため、現在の小惑星イトカワでは実現不可能である。したがって、この環境に当てはまるイトカワ母天体の内部の記録が、微粒子の表面模様として残っていたと考えられる。

このほかに、太陽風に長時間さらされたために形成したとみられる水ぶくれ状の模様、粒子同士がこすれて摩耗した模様、天体の衝突によって粒子が破断された模様も見つかった。これらは、100万年から1000年のタイムスケールで形成されるため、微粒子表面を観察することで、小惑星の歴史をたどることが可能になるといえる。

今回の研究の手法は、貴重な微粒子から非破壊で多くの情報を得ることができるため、今後、地球外物質を分析する際に最初に手がける必須の分析手法となることが期待される。