東京医科歯科大学(TMDU)は6月7日、病的近視を発症した患者では、小児期において通常の学童近視と異なる特徴的な眼底所見を示すことをつきとめたと発表した。

同成果は、東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 眼科学分野 大野京子教授、横井多恵助教らの研究グループによるもので、5月26日付の米国科学誌「Ophthalmology」オンライン版に掲載された。

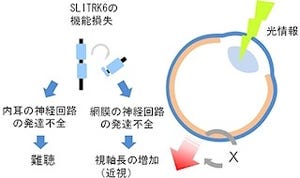

「病的近視」は、眼球の後方部がいびつに変形することにより、網膜や視神経が障害され失明を来すもので、日本における2006年の疫学研究(多治見スタディ)では失明原因の約20%を占めていた。しかし、学童や若年において近視の程度が進んだ際、将来、失明原因となる病的近視にまで至るのか、眼鏡などを装用すれば一生良好な矯正視力を維持できるのかは不明となっていた。

東京医科歯科大学眼科には、全国約4000名の登録患者を擁する強度近視専門外来がある。今回、同研究グループは、同外来通院中で、成人以降に病的近視による合併症を発症した視覚障害患者のうち、初診時年齢15歳以下、および経過観察期間20年以上を満たす19名の35眼について解析。小児期の眼底を後ろ向きに解析することにより、将来の病的近視発症を示唆する特徴があるかどうかを調べた。

この結果、35眼中29眼(83%)では、小児期にすでに視神経の周囲にびまん性萎縮病変がみられ、眼底所見が通常の学童近視と異なることが明らかになった。したがって、視神経周囲のびまん性萎縮は将来の病的近視発症を予測する重要なサインであり、病的近視による失明を食い止めるためには、通常の学童近視の進行予防と別のアプローチが必要であると考えられる。

今回の成果により、将来、病的近視による失明を起こしうるハイリスク小児と、眼鏡矯正などを行えば良好な視力を維持できる通常の学童近視とを、早期に鑑別することが可能となる。

同研究グループは現在、今回の結果を前向きに検証する中国との大規模研究により、さらなる解析を進めている。また、同大学では、実験近視モデルマウスに対する近視抑制レーザー治療や実験近視ラットモデルに対する強膜再生治療の研究なども行っており、今回の成果はこれらの先制医療への一歩となるものであるとしている。