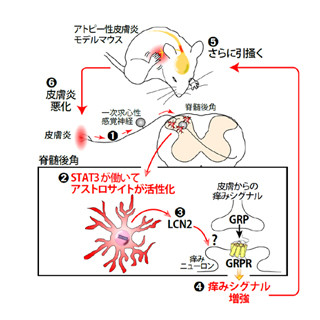

順天堂大学は4月27日、ダニや花粉などの抗原に含有されるたんぱく質分解活性(プロテアーゼ活性)と、皮膚を引っ掻くことなとで機械的に皮膚のバリア機能を低下させることの組み合わせが、アレルギー抗体やT細胞などの産生を促し、皮膚炎症を悪化させること、ならびに次々とアレルギー疾患が発症するアレルギーマーチの進展に影響を及ぼすことを明らかにしたと発表した。

同成果は、同大大学院医学研究科・アトピー疾患研究センターの高井敏朗准教授らによるもの。詳細は米国研究皮膚科学会発行の科学雑誌「Journal of Investigative Dermatology」(オンライン版)に掲載された。

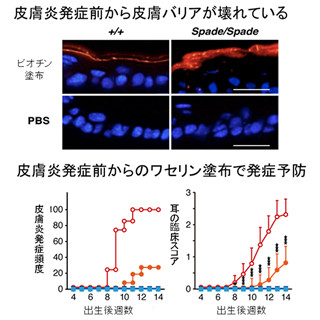

アレルギーの予防や治療において保湿による皮膚バリア機能の保持の重要性は認識されるようになってきたが、アレルゲンによる皮膚を介した刺激・感作のメカニズムについてはよくわかっていなかった。そこで研究グループは今回、多くの実験モデルでは本来のアレルゲンが有しているたんぱく質分解酵素の活性をもたない卵白アルブミンを抗原として解析が行われてきた点を見直し、実際の環境下により近づけることを目的にプロテアーゼ活性を持つ抗原を用いて、抗体などの産生過程(アレルギー感作能)や皮膚の炎症誘導能などの調査を行ったという。

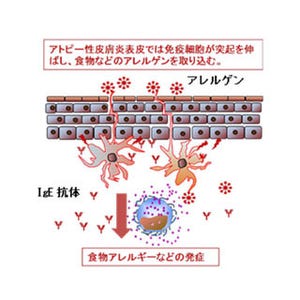

その結果、マウスの皮膚にパパイヤ由来プロテアーゼを塗布すると、皮膚炎症とIgE産生が誘導されること、ならびにテープストリッピングによる引っ掻きを模した後に塗布した場合では、皮膚炎症とIgE産生が増強されて誘導されることを確認したという。また、呼吸器を介した吸入感作とは異なるメカニズムであることも確認したほか、経皮感作されたマウスでは少量のプロテアーゼ抗原の吸入でも気道炎症が誘導され、アレルギーマーチへの進展に影響を及ぼすことも確認されたという。

これらの結果について研究グループでは、実際の環境下の状態に即した予防・治療標的を示した点で意義があると説明しており、今後はアレルゲンのプロテアーゼ活性の素子やさまざまな要因による皮膚バリア障害の下流の経路などを標的とし、新たな予防戦略や治療戦略の策定に向けた研究を進めていきたいとしている。