放射線医学総合研究所(放医研)は1月29日、パーキンソン病の進行に伴い変化する新しいバイオマーカーを発見したと発表した。

同成果は、同研究所 分子イメージング研究センター 分子認識研究プログラム 山崎友照 研究員らの研究グループによるもので、1月13日付けの米科学誌「The Journal of Neuroscience」に掲載された。

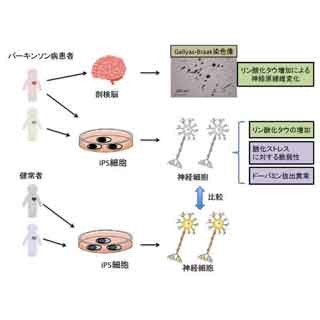

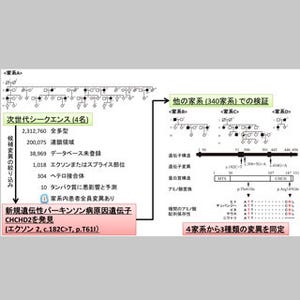

パーキンソン病は、脳の線条体という部位でドーパミンとアセチルコリンという神経伝達物質の絶対量の不均衡が生じることで、ふるえや強剛、無動、姿勢障害などといった運動障害や認知機能障害を引き起こす脳の病気。病因は諸説あるが、α-シヌクレインと呼ばれる異常タンパクの蓄積がドーパミン産生細胞の障害を引き起こすことが要因のひとつであると考えられている。しかし、異常タンパクの蓄積から神経障害に至るまでの病態背景についてはわかっていない。

今回の研究では、グルタミン酸由来の興奮性神経伝達を介在する神経細胞のスパインと呼ばれる部位で発現している代謝型グルタミン酸受容体「mGluR1」に着目。近年、放医研において、mGluR1に特異的に結合するPET薬剤[11C]ITDMの開発に成功し、PETイメージングで生きた動物の脳内におけるmGluR1の発現量を正確に測定することを可能にしていたことから、パーキンソン病モデルラットのmGluR1発現量の変化を生きたままの状態で長期間観察した。パーキンソン病の病態進行度は、ラットの自発的な活動性を測定するオープンフィールド試験により測定した行動量のスコアを用い、行動障害の指標とした。

この結果、野生型ラットの行動量は月齢と共に緩やかな減少を示したのに対し、パーキンソン病ラットでは、若齢の4~5月齢にかけて一時的に増加傾向を示し、その後、劇的に減少し明らかな行動障害を呈した。また、16月齢のラット脳切片を用いて、変異型α-シヌクレインに対する抗体を用いて染色したところ、パーキンソン病ラット線条体において変異型α-シヌクレインの集積が確認された。PETイメージングの結果では、野生型ラットに比べて、パーキンソン病ラットにおけるmGluR1に対する[11C]ITDMの結合能は4月齢で高く、その後、月齢が進むにつれて有意に減少していた。

また、パーキンソン病ラットの各月齢における[11C]ITDMの結合能と行動量スコアを用いて相関の有無を確認したところ、mGluR1の発現量変化と行動障害の進行度との間には強い相関が認められ、またドーパミン神経の密度測定に用いられるPET薬剤 [18F]FE-PE2I11の結合能とmGluR1の発現量変化との相関を確かめたところ、中程度の相関が認められた。つまり、mGluR1の発現量変化は、パーキンソン病における行動障害とドーパミン神経の密度変化に対して相関関係があることを示している。

パーキンソン病ラットでは、野生型ラットに比べて運動障害が現れる前にmGluR1の発現量が高かったことから、同研究グループは、ドーパミン神経の変性が起こる前にグルタミン酸に由来する過剰な神経興奮が起こり、このことがドーパミン神経に障害を与えたのではないかと推測している。

今回の結果は、異常タンパクの蓄積により引き起こされるさまざまな脳神経疾患の病態背景の解明においても重要な知見と考えられ、パーキンソン病をはじめとする異常タンパクの蓄積が引き起こす神経障害のメカニズムの解明に役立つことが期待される。また、PETイメージングによるmGluR1発現量の測定は、異常タンパクの蓄積が引き起こす脳神経疾患において、疾患の進行度を客観的に判定することができる有用なバイオマーカーとなることが期待される。