産業技術総合研究所(産総研)は12月21日、生きた細胞内に導入したDNAが分解される機構をリアルタイムに可視化する技術を開発したと発表した。

同成果は、同研究所 バイオメディカル研究部門 バイオアナリティカル研究グループ 佐々木章 研究員と、北海道大学 先端生命科学研究院 金城政孝 教授ら、理化学研究所 生命システム研究センター 神隆 チームリーダーらの研究グループによるもので、9月24日付けの英科学誌「Scientific Reports」に掲載された。

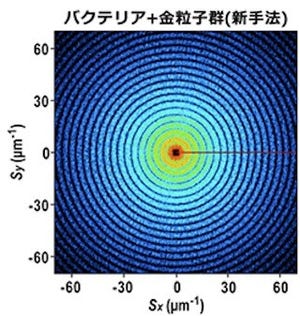

今回の研究では、最先端の顕微鏡技術であるラスター画像相互相関分光法(ccRICS)の原理を利用し、多数のタイムラプス顕微鏡画像を一括して解析し動画とするプログラムを開発した。これにより、生きた細胞のなかでダイナミックに進行する生命現象である「外来DNAの分解」を時空間的に可視化することに成功した。

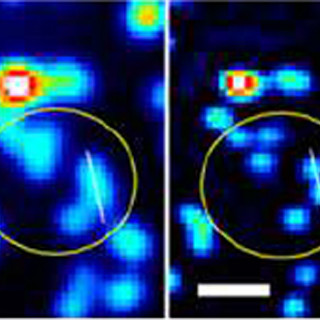

DNAが分解されたかどうか判別するためには、導入する外来DNAを2色の蛍光色素で標識し、ccRICSで分子の運動を観測する。この2色の蛍光シグナルが同時に変動するか、別々に変動するかを解析することで2色の蛍光色素の分離、すなわちDNAの分解を検出することができる。

今回は研究対象としてMEF細胞とHEK293細胞を使用。MEF細胞は遺伝子導入の効率が悪く、HEK293は遺伝子導入によるタンパク質発現が容易な細胞として知られている。この効率の差には、細胞内のDNA分解活性が関与しているという仮説を立て、作製した蛍光標識DNAをMEF細胞とHEK293細胞に注射しccRICSでDNAの分解を可視化した。

この結果、MEF細胞ではDNAが細胞質において5分以内に分解を受けており、一方でHEK293では顕著な分解は見られなかった。これは見いだした細胞内でのDNA分解活性が外来遺伝子発現効率と負の相関を持つという仮説を支持することに加え、細胞の種類によって細胞質内のDNA分解活性が異なるという新しい概念の発見であるといえる。また、遺伝子導入に用いるDNAは今回のモデルDNAよりも大きく移動速度が遅いため、細胞質での滞留時間が長くなる。したがって、このような分解を制御することは外来遺伝子発現効率の向上につながる可能性がある。

同研究チームは今後、DNAの分解メカニズムがどの分子によって担われているかを明らかにし、遺伝子治療や核酸医薬だけでなく、DNA代謝と疾患の関係などに広く展開していくことを目指すとしている。