シスコシステムズは11月10日、セキュリティ事業について最新の製品やサービスを発表した。同社が2015年春に打ち出した「Security Everywhere」戦略を強化するもので、11月初めに米国本社が発表した内容を日本で説明した形となる。

Security Everywhereとは?

サイバー攻撃の高度化にともない、セキュリティ機器が多様化し、さまざまな接続形態によってシステムがさらに複雑化しつつある。「Security Everywhere」はこのような状況に対するCiscoの回答となり、すべてのセキュリティポイントが自律性のある形で連携することで総合的な対策を目指すものだ。

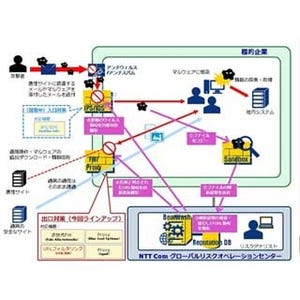

多くの企業がマルチベンダー環境で運用しており、いまだに人の手によって製品を連携させている状態にある。例えば、エンドポイントでウイルスを検知した場合、エンドポイント内のマルウェアが駆除できたとしても、他のエンドポイントに伝わってしまっている可能性がある。

ゲートウェイ側が自律的にその情報を持つことができれば、さらなる感染を防ぐことができる。このように、「自律セキュリティでは、セキュリティポイントが連携して自動的に働くことにより、時間差により生まれる脆弱性、一貫性などの問題に対応できる」と、同社のセキュリティ事業部部長である桜田 仁隆氏は説明する。

セキュリティ攻撃の95%は既知のものだが、5%は未知の攻撃であり、自律性や分析機能を利用することでこのような未知の高度な攻撃の対策にもなりうると桜田氏。また、運用の自動化を図ることは、人的スキル不足をカバーしつつ、コスト削減にも繋がるとメリットを挙げた。

Security Everywhereとは具体的にどのようなものか。中核となるのは「クラウドセキュリティ」「ネットワークとエンドポイント」「サービス」の3つだ。

クラウドセキュリティは、ハードウェアアプライアンスとして提供しているものと同レベルのセキュリティをクラウドで提供するもので、電子メールの「Cloud Email Security」Webの「Cloud Web Security」、それに加えて買収が完了したばかりの「OpenDNS」などを揃える。

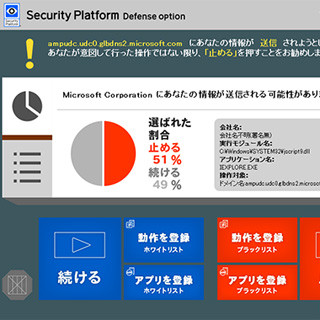

中でも「OpenDNS」はWebアクセスの際にIPアドレスを問い合わせるDNS(Domain Name System)の役割を果たすもので、名前解決を問い合わせたときにIPアドレスとドメインの安全性をチェックし、安全性が低いとアクセスを遮断するなどのアクションを講じる。スマートフォンなどリモート接続の場合は「Umbrella」アプリを利用することで、Webにアクセスする際は強制的にOpenDNSのクラウドにVPN通信を介して接続するという。

製品について説明した同社セキュリティ事業セキュリティエバンジェリストの西原 敏夫氏によると、OpenDNSはCloud Email、Cloud Webと機能が類似しており、今後はOpenDNSのインテリジェンスや相関分析機能を統合する予定もあるという。

|

|

8月に6億3500万ドルでの買収が完了した「OpenDNS」はクラウド型のネットワークセキュリティおよび脅威インテリジェンスのソリューションとなる。Umbrellaのオプションである「Investigate」では検索機能が追加され、特定のWebサイトの詳細情報を見ることができる |

一方のネットワークエンドポイントでは、認証制御の「Cisco Identity Services Engine(ISE)」の最新版としてバージョン2.0を発表した。「Cisco Mobility Services Engine」統合により位置情報を利用できるようになり、部屋やフロアなど場所によって権限を変更するといったさらに細かなセキュリティポリシーの設定が可能になった。

ISEではコンテキストベースのセキュリティ対策のために参加企業でセキュリティ情報を共有するエコシステム「pxGrid」(Platform Exchange Grid)を展開しているが、1年前にスタートしたパートナープログラムの下で参加企業が約30社になったことも報告した。

最新の参加企業にはCheckPoint Software Technologiesなどがあり、各社が提供するセキュリティテレメトリデータを共有できる。例えば、マルウェア侵入をファイアウォールが検出した際に、この情報をISEに渡すことで、そこから広がる潜在脅威にリアルタイムで対応できるという。その他メリットとしては、モバイルデバイス管理と端末コンプライアンス情報の共有、脆弱性情報の共有による脅威への迅速な対応、問題解決やフォレンジックの簡素化、ネットワークアプリケーションの性能管理などがある。

また、仮想プライベートネットワーク(VPN)の「AnyConnect VPN」もバージョン4.2となった。最新機能としては、「Visibility Module」としてユーザー、アプリケーション、デバイス、位置、宛先に関するトラフィックフローデータとコンテキストデータを提供するようになった。

このようにプロセス毎のIPベースのトラフィックフローデータ(IPFX:IP Flow Information Export)に対応することで、クライアントレベルの可視化が可能となる。西原氏は「フロー情報を吸い上げて把握することは今後のセキュリティ対策で重要になる」と話す。有線や、アクセスポイントに繋がったエンドポイントに加えてリモートアクセスにも対応して、何が起きているのか把握できるため、「"可視化して判断する"という、セキュリティの基本にのっとった対策の中心になる」(西原氏)という。

ネットワークとアクセスポイントではまた、マルウェア防御の「Advanced Malware Protection(AMP)」も強化し、Windows、Mac OS Xなどに加えてLinux(Red Hat、CentOS)への対応を実現した。また、2016年1月より中小企業向けに脅威情報を可視化するサービス「Threat Awareness Service」も開始する。

Ciscoは数年前からセキュリティ事業を強化しているが、桜田氏はこの日、「さまざまなサービスの提供、デジタル化の取り組みを進めるにあたって、大きな懸念となっているのがセキュリティ」と、その背景を説明する。

「IoTからエンドポイントすべて(Everywhere)を包括的に提供しなければセキュリティを提案していることにはならないと考えている」としており、今後も強化していく意向を示した。