東京大学(東大)は7月10日、食物アレルギーを発症させたマウスを用いて、アレルギー反応の原因となる「マスト細胞」が細胞膜の脂質から産生する「プロスタグランジンD2(PGD2)」と呼ばれる生理活性物質に、マスト細胞自身の数の増加を抑える働きがあることを発見したと発表した。

同成果は、同大 大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻の中村達朗 特任助教、同 大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻の前田真吾 特任助教(研究当時:応用動物科学専攻)、同 大学院農学生命科学研究科 獣医学専攻 博士課程2年の前原都有子氏、同大 大学院農学生命科学研究科 応用動物科学専攻の村田幸久 准教授らによるもの。詳細は「Nature Communications」に掲載された。

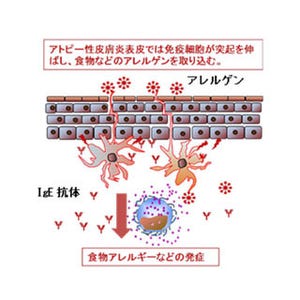

食物アレルギーの患者数は全国で約120万人と言われているが、年々増加傾向にある。これまでの研究から、腸におけるマスト細胞の増加が、食物アレルギーの発症や進行に関与することが示唆されていたが、どのようにしてマスト細胞が増加するのか、そのメカニズムはよくわかっていなかった。

そこで研究グループは、マウスに食物アレルギーを発症させ、その際の症状の悪化推移とマスト細胞の数の変化を調査。その結果、マスト細胞が造血器型のPGD2合成酵素(H-PGDS)を発現すること、H-PGDSを欠損させたマウスでは、マスト細胞の数が増加していることを確認。これにより、PGD2が、マスト細胞の増加を抑え、症状の悪化を防ぐ役割であることが示されたという。また、PGD2が産生できないマスト細胞などでは、血球細胞を強力に遊走させる生理活性物質「Stromal Derived Factor-1α(SDF-1α)」ならびに、細胞と細胞の隙間を埋めるコラーゲンなどを分解する酵素の1つで、炎症性生理活性物質を活性化する役割も持っている「Matrix metaroprotease-9(MMP-9)」の発現や活性が上昇していることが判明したほか、SDF-1αの受容体阻害剤や遺伝子欠損、MMP-9の活性阻害剤は、食物抗原に応答した消化管のマスト細胞増加と食物アレルギー症状を改善することが判明したとする。

なお、今回の成果について研究グループは、SDF-1αやMMP-9といったマスト細胞の浸潤を促進する分子の発現を抑えることから、PGD2を標的とした食物アレルギーの根本治療への応用が期待されると説明しており、今後は、PGD2がどのようにマスト細胞の細胞内へ情報を伝達し、その浸潤を抑制するのか、その機序のさらなる解析を進めていく予定としている。