理化学研究所(理研)と茨城大学は7月6日、半導体の電子回路に設けられた微細な電子の通り道である「くびれ」である「量子ポイントコンタクト」の微小な磁化の測定に成功したと発表した。

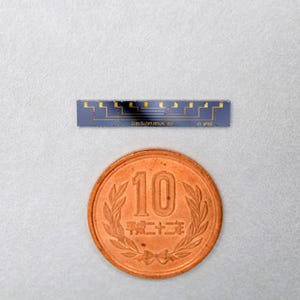

同成果は、理研 創発物性科学研究センター強相関量子伝導研究チームの川村稔 専任研究員、量子凝縮相研究チームの河野公俊チームリーダーと茨城大学工学部の青野友祐准教授らによるもの。詳細は米国の科学雑誌「Physical Review Letters」に掲載された。

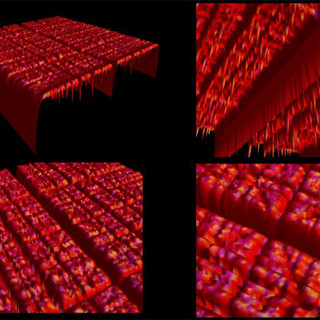

数十nmまで微細化された半導体素子では、電子が持つ波の性質が影響を及ぼしやすくなり、素子の応答に量子力学効果が現れる。量子ポイントコンタクトでも、電子の通り道となるくびれの幅を数十nm程度まで狭くすると、電気伝導度が階段状に変化し、電気伝導度がゼロになる直前の最後の段差において、通常の階段構造に加えて階段になりかけの構造(0.7異常)が生じることが知られていたが、この原因はよくわかっていなかった。

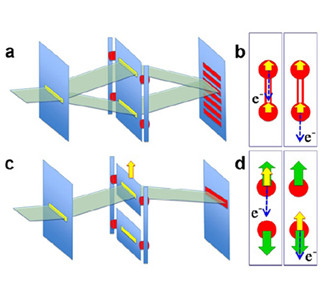

今回、研究グループは、量子ポイントコンタクトにおいて電子スピンが揃うことで0.7異常を起こすと考えられていたことから、そうした磁化の変化により量子ポイントコンタクトからの核磁気共鳴(NMR)の共鳴周波数も変化すると考え、共鳴周波数の変化を調べることを目的に、磁化によるNMRの共鳴周波数の変化を量子ポイントコンタクトの電気伝導度の変化として検出することで、局所的な情報を得ることに成功したとする。

具体的には、実験に用いた量子ポイントコンタクトでは、0.7異常があらわれるくびれの幅において、量子ポイントコンタクトの磁化が最大になることが判明。この測定結果は、電子間に働くクーロン相互作用を取り入れた理論モデルの計算結果と一致することも確認したという。

なお、研究グループでは、今回の成果が0.7異常の理解につながることが期待できるとするほか、これまで直接測定が困難だったナノスケール物質の磁気特性測定への応用も期待できるとコメントしている。