理化学研究所(理研)は7月7日、磁性絶縁体にパルス光を照射すると磁気弾性波が発生し、局所的に磁区を操作できることを発見したと発表した。

同成果は理研創発物性科学研究センター強相関物性研究グループの十倉好紀 グループディレクター、小川直毅 上級研究員らの研究グループによるもので、7月6日付けの「米国アカデミー紀要」に掲載された。

従来の磁気メモリデバイスは、電流をコイルに流すことで磁界を発生させ、近接する磁性体の磁化の向きを反転させることでデータ書き換えを行っているが、磁気メモリデバイスは微細化、高密度化に伴い消費エネルギーが増大するという課題がある。そのため、より低エネルギーで磁化の反転が可能な金属磁性体への電子スピン注入を利用することで、金属磁性体の「磁区」と呼ばれる磁化の向きがそろった領域とそれに隣接する領域の間の境界領域である「磁壁」を駆動し、磁化を反転させてデータを書き換える技術の研究が進められている。しかし、電子スピン注入を利用する方法は磁性絶縁体には不向きで、動作速度にも限界があると考えられているため、金属磁性体と磁性絶縁体の両方に適用できるスピン波を使った磁化の反転、磁壁の駆動が期待されている。

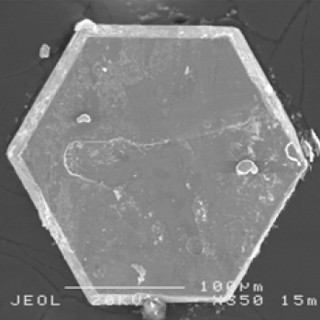

同研究では、パルス幅が約100フェムト秒(1フェムト秒は1000兆分の1秒)で非吸収波長のフェムト秒レーザー光を磁性絶縁体である鉄ガーネットの薄膜に照射し、スピン波と結晶中の原子の結合波である磁気弾性波を発生させることに成功した。薄膜中の磁気弾性波を時間分解磁気光学顕微鏡で観測・撮影したところ、発生した磁気弾性波は伝搬速度と空間パターンの異なる波から構成されており、ギガヘルツの周波数で振動するスピン波としての性質を持つことがわかった。

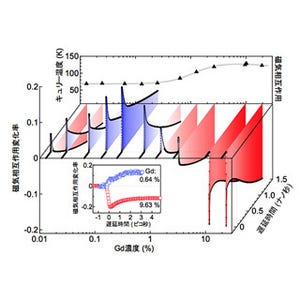

次に、同サイズの磁気構造との相互作用を観測したところ、磁気弾性波と磁壁との間に引力が働き磁区を駆動できることが判明。磁壁の形状を変えて観測した結果、磁壁の曲がり方が大きいほど、磁気弾性波と磁壁、磁区の相互作用が大きくなった。また、理論式に磁壁の曲率を取り込むことで、磁壁、磁区の動作を定性的に説明することができることがわかった。これは、より小さく複雑な磁気構造についてもスピン波との相互作用を理論的に予測できることにつながるという。

同研究グループは「これらの結果は、光を用いて磁気弾性波を発生させることで磁性絶縁体中の磁壁・磁区を高速かつ局所的に操作できることを示しており、より省エネルギーなスピン波を用いた磁気メモリデバイスや高速磁気情報制御の実現に近づく重要な結果と言えます」としている。