東京大学(東大) 大学院工学系研究科/ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構は2015年3月31日、量子コンピュータの実現に向け、装置の心臓部となる量子もつれの生成・検出部分を半導体技術などを用いて1チップ化することに成功したと発表した。

同成果は、同大大学院工学系研究科物理工学専攻の古澤明 教授(同ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構 教授兼務)、同大学院工学系研究科 博士2年の宮田一徳氏、NTT先端集積デバイス研究所らによるもの。詳細は3月30日付(英国時間)の英国科学雑誌「Nature Photonics」に掲載された。

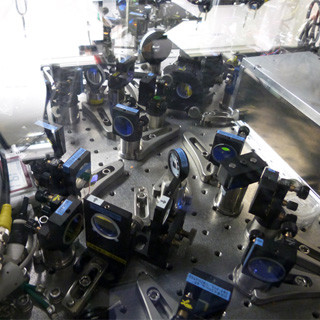

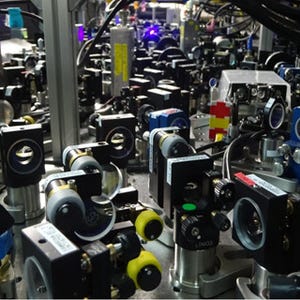

古澤教授らは、量子コンピュータの実現に向け、2013年には光を用いて1万6000以上の量子もつれを生成し、量子もつれを用いて半導体のロジックゲート的に演算を可能とする「量子ロジックゲート」を構築、半導体プロセスではNANDゲートに相当する機能を有しており、多段にすることでどんな演算も可能であることを原理的に示していた。今回の成果は、以前の研究で用いた装置の小型化を目指したもの。これまでの実験系は1ゲートあたりで奥行4.2m、幅1.5mと巨大で、かつ光を反射させるミラーや集光させるレンズなどの光学素子が500個以上搭載されており、原理的にはどんな演算も可能であっても、複数の装置を配置して大規模演算を行う、というわけには簡単に行かなかった。

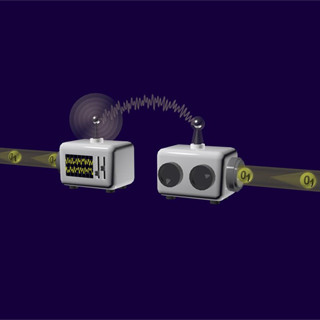

そこで今回、研究グループは、シリコンチップ上に2つのホモダイン測定器に相当するビームスプリッタ(BS)を内蔵し、そこで測定のための変換を行い、最終的に光検出器での測定を可能とする、いわゆる量子コンピュータの心臓部とも呼べる箇所を形成することに挑んだ。具体的にはシリコンウェハ上に光ファイバを形成するのと同様、シリカのガラスを成膜。リソグラフィでパターンを露光し、そこに不純物をドープすることで屈折率を向上、その後、さらにふたをするようにシリカのガラスを成膜することで幅約3μmの導波路を実現したという。導波路は2つずつ4組並べられており、それぞれの上部にはヒーターの役割を果たす配線と電極を設置。電極に電流を流すことで、ホモダイン検出素子の1対のパスの長さが変わることで、ビームスプリッタの比率を変化させる効果を実現。これにより、単純な回路だけでミラーやレンズを複数組み合わせた効果と同じ効果を発揮できるようになったとする。

また、このホモダイン検出素子は温度の変化によりビームスプリッタの比率を自由に変化させることが可能。そのため、はじめは50:50であったものを、(冷却する期間は必用となるが)1:99に変更する、といったことも電流の制御だけでできるといったメリットもあるという。

実験の結果、2つのスクイーズド光が量子力学的な相関を表していることが確認されたとのことで、これにより光チップを用いて量子テレポーテーションを行うことができることが示されたこととなった。

ちなみに、今回開発されたチップのサイズは26mm×4mmで、従来の実験系と比べて1万分の1の小型化に成功したこととなる。

なお、古澤教授は、今後の課題は量子誤り訂正をいかに考えるか、とする、また、すでに光を用いた量子コンピュータを実現させる基礎的な技術はほとんどが存在しているとのことで、将来的には発光源となるシリコンフォトダイオードなどと併せてチップ化を図ることで、常温で動作し、かつ小型化が容易な量子コンピュータの実現が期待できるようになると説明している。