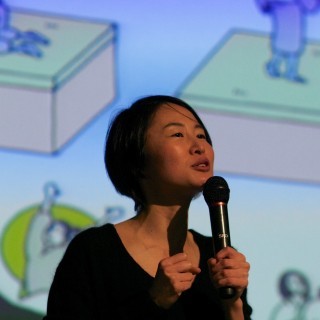

eAT KANAZAWA 2015の2日目のセッションは3つの主題で内容を分け、複数のクリエイターの活動や視点などをディスカッションを交えていくスタイルで提供された。

最初に行われたセッションはテーマを「ジェネレーション ~ eATが発掘する新しい才能」と題し、モデレーターを明和電機の土佐信道氏(パフォーマンスアーティスト)が務めた。パネリストには、吉本興業初のIT部門である「よしもとロボット研究所」でチーフクリエイターを務めるユニット「バイバイワールド」から髙橋征資(たかはしまさと)氏、19歳でボストンで行われたヒューマンビートボックスの大会「バトル」で優勝した経歴を持つプレイヤーReatmo(リトモ)氏、そしてNHK鳥取放送局で番組ディレクターとして活躍する鼻戸航介( はなとこうすけ)氏が招請された。

「拍手」から「Pepper」へ

初めに紹介されたバイバイワールドの髙橋氏は、学生時代からメディアアート作品づくりを始め、さまざまなインタラクティブアートを発表している人物だ。自身の代表作として等身大拍手マシン「音手(おんず)」を紹介。人間が手をたたく万国共通の行為である「拍手」をどこまで機械化できるか?というアプローチから開始し、骨格を再現、それを人の肌に感触の似た素材でラッピングしたものを零号機としてリリース。その後、関節を強化し、素材も見直すなどの工夫を続けた結果、現在の「何万回拍手しても大丈夫」な初号機を仕上げた。

この音手はさらにバリエーションを拡張し、明和電機とのコラボ作品である「スパンキングオーケストラ」にまで発展している。こうした作品づくりのフィードバックから、片手で拍手できるキャラクタートイ「パチパチクラッピー」が、さらに拍手ロボット「ビックラッピー」などを開発し、現在はソフトバンクがリリースした次世代型ロボット「Pepper」のチーフクリエイターとして開発に携わっている。Pepperのリリースと同時に新設された「よしもとロボット研究所」は「ロボットで人を笑顔にできるのは私たちだけである」をコンセプトに、新しいエンターテインメントを開拓するセクションだ。高橋氏はハードウェア面を、そして相方であるシン・キョンホン氏がソフトウェア面を担当し開発している。

次に紹介されたReatmo氏は、ヒューマンビートボックス大会での優勝経験を皮切りに、2012年にはBeyonce(ビヨンセ)が世界規模で行ったリミックスコンペで入賞した経歴を持つ。さらに、iPadとMacBook Proを使って独自に構築したループマシンを駆使して、ビートボックスの多重録音によってライブの現場で曲を作ってしまう「ひとりバンド」「人間DJ」のようなパフォーマンスも行うなどの活動が評価され、eAT開催の直前の1月24日には、パリで開催されたMIHARAYASUHIRO (ミハラヤスヒロ)の2015-16年秋冬メンズコレクションのウォークスルーBGMをライブで担当。昨年は、同氏がアップし続けているパフォーマンス動画を見たMaroon 5のメンバー、ジェシー・カーマイケルが直接コンタクトを取ってきて来日時には直接ミートアップし、プロジェクトを立ち上げるなどプロミュージシャンの間でも話題となる世界レベルのビートボックス・プレイヤーとしてその名を広げつつある。

TVディレクターの"泥臭い"現場

最後の鼻戸氏はふたりと異なり、アーティストではなくNHK鳥取放送局に務める会社員。「正直もっと華やかだと思った」ディレクターという仕事は、実際には非常に「泥臭い」仕事が多いと語り、自身が関わった映像について紹介。さまざまな場所を定点観測し行き交う人々の人生を切り取る「ドキュメント72時間」シリーズを撮影したときには、鳥取砂丘に寝袋を持ち込んで夜中に通り過ぎる人に声をかけるという「どうみても不審者みたいな仕事でした」と本人が振り返るほどの地道な作業や、1週間カニ漁船に乗って密着取材をする仕事では「最初の3日くらいは船酔いでまったく動けず、最終日には体からじんましんが出るほど」という非常にハードなものまでこなしたエピソードを明かしてくれた。

また、鼻戸氏は思入れの深いエピソードとして、モンゴル出身で鳥取とも縁の深い力士・逸ノ城関の取材についても語った。度重なる日本からの取材でナイーブになっていた逸ノ城関の家族に熱心にアプローチし、モンゴルの遊牧地で彼らの生活を手伝いながら撮影を続けていくうちに、逸ノ城関の父親から息子のようにかわいがられ、最後には「おまえだけ残らないか?」と誘われるくらい気に入られてしまったという。タフな仕事を笑い話に変えてしまう明るさを持ち、ひたむきな努力を続ける鼻戸氏がディレクターとしてお茶の間に届ける映像は多数に及ぶ。

それぞれバックグラウンドの違う3人ながら、モデレータの土佐氏は「なんとなく一人遊びが上手な人たち(笑)」と表現したが、それに対して彼らも「そうかもしれない」と素直に返していた。彼らは決してコミュニケーション能力が低いわけではなく、それぞれのポジションにおいて徹底して自分と向き合いながら作品を仕上げていく姿が似ているという。「ネットがなければ僕の活動はここまで注目されることはなかったと思います」とReatmo氏は振り返るが、音楽はソーシャルのチカラに乗れば国境を容易に越えていくという証左でもある。

もうひとつ、「あなたたちの未来は明るいと思うか?」という質問がなされたが、これに3人は「暗い」と即答した。しかしそれは「絶望」ではなく「光を見つけていく作業が自分たちのライフワークだから」だという。先が見えない不安感がありながらも、かれら「若手」クリエーターたちは自らの手で切り開くスキルを確かに持っていることを実感できるセッションだった。

(氷川りそな)