東北大学と中央大学、岡山理科大学、名古屋大学は11月24日、有機金属中の電子の動きをレーザ光の照射によって凍結・秩序化することに成功したと発表した。

同成果は、東北大学 大学院理学研究科の岩井伸一郎教授、石原純夫教授、中央大学 理工学部の米満賢治教授、岡山理科大学 大学院理学研究科の山本薫准教授、名古屋大学 大学院工学研究科の岸田英夫教授、東北大学 金属材料研究所の佐々木孝彦教授らによるもの。詳細は、英国科学雑誌「Nature Communications」に掲載された。

一般に、光の照射は固体物質を加熱する。これは、物質を構成する電子や原子が光から運動エネルギーを得て、動きやすくなるためである。一方、真空中の孤立原子では、レーザ光の照射によって原子が"止まる"という現象(レーザ冷却)が知られている。レーザ冷却は、気相の原子に特有の仕組み(ドップラー冷却)によるものである。このため、光によって固体中の電子の運動を止めるためには全く異なる原理が必要となる。

この固体中の電子を"止める"方法は、30年以上前に提案されていた。金属に電場を印加すれば、電子は加速され、電場の向きを反転させれば電子もそれに追随して向きを変える。また、電子が追いつけないほど素早く電場の向きを変え続けると、電子はどちらの方向へ動いたらよいのかわからなくなって、結局止まってしまうと考えられていた。電子の動きが追随できないほど素早く電場の向きを変えるためには、1秒間に百~千兆(1014~1015)回のスイッチングが必要となるが、この周波数はちょうど光の振動数に相当する。つまり、物質に光を照射すれば、電子に高周波数の交流電場をかけることができる。しかし、理論計算によればこうした高周波の電場によって電子を止めるためには、物質の破壊限界をはるかに超える強い光が必要となる。このため、物質を壊さずに電子を止めることは現実的には不可能だった。

そこで、研究グループは7フェムト秒(fs)という極めて短いパルス幅の赤外(中心波長1.7μm)レーザ光を開発した。この波長の光において、7fsという時間は電場の振動の1.5周期しか含まない。また、7fsは原子が動く時間スケールよりも短いので、物質が原子の熱振動によって温度が上がったり、原子移動によって物質が壊れる暇もない。この短パルスを用いることによって、試料を壊したり、極端な高温にすることなく10MV/cmの大きな電場を印加することが可能になった。

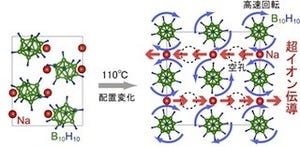

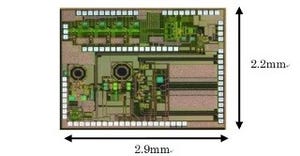

そして、典型的な有機金属の1つであり、BEDT-TTF分子とI3分子が層状に積層した電荷移動錯体である2次元有機金属(α-(BEDT-TTF)2I3)中の電子の動きをこのフェムト秒レーザ光を照射して凍結、秩序化することに成功したという。

研究グループでは、より強度が大きく、よりパルス幅の短い光の開発を行っている。この新しい光によって、将来、物質の中の多数の電子を止めるだけでなく、好きな方向に動かしたり、並び方を変えたりすることによって、物質の色、電気抵抗、磁性を瞬時に自在にデザインすることが可能になることが期待できるとコメントしている。