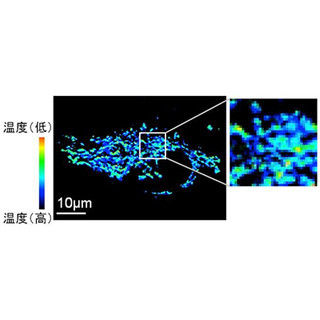

シンガポール国立大学(NUS)と早稲田大学バイオサイエンスシンガポール研究所(WABIOS)の国際共同研究チームは、細胞内の熱源に集まる分子サイズの蛍光温度計センサを開発し、がん細胞の内部に存在する熱源からの距離がゼロの場所(熱源の中)に、それを配置し、薬剤で刺激することに伴う熱産生をリアルタイムで観察することに成功したと発表した。

同成果は、NUSのYoung-Tae Chang教授、同 新井敏研究員(現 WABIOS所属)、WABIOSの鈴木団主任研究員らによるもの。詳細はNature Publishing Groupの学術雑誌「Scientific Reports」オンライン版に掲載された。

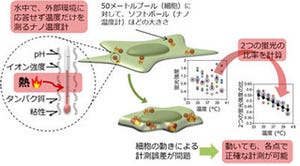

体調管理の基本として、体温を計測することが一般的だが、細胞レベル、特に、細胞の中の小胞体やミトコンドリアなどの小器官のナノレベルで、実際どれくらいの温度変化が起きているのか、ということに関しては、良く分かっていなかった。

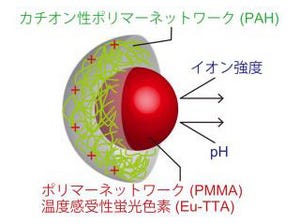

そこで研究グループは今回、細胞の内部の熱発生源となりうる小器官(小胞体:ER)に着目し、Young-Tae Chang教授らが開発した蛍光色素ライブラリの中から、温度変化に対して蛍光強度が大きく変化し、かつ、小胞体に集まる性質をもつ色素をスクリーニングして見出し、小胞体の内部の温度を測る技術を実現したという。

測定の結果、温度上昇1℃あたり4%の蛍光強度の変化を伴う感度を有しており、蛍光温度センサとして機能することが判明したほか、ふりかけるだけで、生物の筋肉や脂肪の細胞にも温度計として導入できることも確認したという。

実際に、がん細胞の内部の熱源の直下、つまり、熱源からの距離がゼロの場所に同温度計を配置し、薬剤で刺激することに伴う熱産生をリアルタイムで観察することにも成功しており、これらの成果を受けて研究グループでは、医療分野では、熱に弱いとされるガン細胞を熱を用いて死滅させる温熱療法という手法があるが、同技術を活用することで、目視では分からない微小のガンを、顕微鏡下で、実際の温度を測りながら死滅させるなどの応用が考えられると説明している。また、生物学分野において、細胞の中の温度が実際どれくらい上がっているのか、ということは、議論が分かれるホットな話題となっていることから、今後、そうした問題を解決するための重要なツールになることも期待されるとコメントしている。