10月6日から8日(太平洋夏時間)にかけての3日間、米カリフォルニア州ロサンゼルスにあるロサンゼルスコンベンションセンターおよびノキアシアターにおいてAdobe Systems主催のクリエイティブカンファレンス「Adobe MAX 2014」が開催された。本稿では、2日目に行われた基調講演の様子をレポートする。

2日目の基調講演は、4名の著名なクリエイターによるクリエイティビティをテーマにした講演となった。登壇したのは、写真家であり映画製作者でもあるAmi Vitale氏、デジタルイラストレーターのJason Seiler氏、パロディ音楽の第一人者であるコメディアンの'Weird Al' Yankovic氏、ドキュメンタリー作家のLee Hirsch氏。

このスタイルの基調講演は前回開催のAdobe MAX 2013から導入されたもので、クリエイティビティが主要なテーマとなったことによる新しい試みである。ホスト役を務めたアドビのゼネラルマネージャーDavid Wadhwani氏は、「作品だけでなく、その背景にも目を向け、そしてそこにある素晴らしいストーリーを皆さんにもシェアしていただきたい」と参加者に呼びかけている。

人と人とをつなぐストーリーを伝えたい

Ami Vitale氏は、世界の様々な場所で活動するドキュメンタリー写真家であり、ジャーナリストであり、またドキュメンタリー制作者としての顔も持つ。「単に写真や映像を撮影して見せるだけではなく、その対象の背景にあるストーリーを理解し、それを切り取って伝えたい」というのが、彼女の信念である。

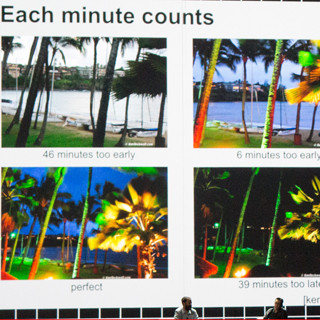

そんなVitale氏が良い写真を生むために常に意識していることは、「ちょっとした感情を大切にすること」、そして「視野を狭めないこと」だという。目の前の出来事に集中すると周りを見ることを忘れてしまいがちになるが、そのようにして視野が狭くなると、クリエイティビティが阻害され、良い作品にはならないからだ。

ストーリーを伝える上でも、視野を広く保つことは重要である。Vitale氏がガザ地区で活動していたときのこと。紛争が行われている地区からそれほど離れていない場所で、若い男女の結婚式が行われていた。それを見たときに、この紛争は自分とは遠く離れた世界で起こっているのではなく、すぐ身近で起こっていることなのだと気付いた。そのときから、人と人とをつなぐストーリーを伝えようと考えるようになったという。

また、Vitale氏はカシミール地方に3年ほど暮らしていた経験がある。インドとパキスタンの間で紛争が耐えない地域だ。イスラム教の国であるため、女性の立場は弱い。しかし、長く暮らしたことで、実は彼女達が非常にたくましく、強い心を持って生きていることを知ったという。また、地元の人々と心を通わせることで、外では戦争が起きていても、人々の心には温かいものが流れているということも実感できたとのこと。そのことを世界の人々に伝えたいと彼女は語った。

最後にVitale氏は、人工飼育されたパンダを野生に返す活動を取材したときのエピソードを紹介した。パンダを野生に返すには野生に慣れさせる訓練が必要で、そのために施設では全ての飼育員がパンダの格好をして活動している。

「人と人がつながるストーリーを伝えたいと思ってきましたが、パンダと飼育員のつながりを目の当たりにしたときに、強い気持ちさえ持てば人と動物でも同じようにつながることができることを確信しました。そして、その気持ちがクリエイティビティの源になるのだと思います」(Vitale氏)

苦労することで自分にしかないものを生み出せる

Jason Seiler氏はデジタルツールを使って多くの絵画作品を手掛けてきたアーティスト。TIME誌の表紙にローマ法王ベネディクト16世のイラストを載せたことなどは特に有名だ。

Seiler氏の話によると、彼自身は写真などの素材を使うことなく、純粋に手書きのみで作品を作ることにこだわっている"古典的なタイプ"のアーティストであり、最初はデジタルツールを使うことにも抵抗があったという。しかし技術が進歩してデジタルツールでも良い作品が作れるようになったことで、これならば実用に堪えられると判断して導入することになった。とはいえ、決して楽をするためにデジタルを導入したのではなく、イラストを描く手法はそれまで通り筆を使って描くのと変わっていないと強調する。

ではなぜデジタルが良いのだろうか。それは現実の筆や絵の具では簡単ではなかったことを短時間でできてしまうことだという。例えば色を決める場合、何色もの絵の具を混ぜ合わせて試行錯誤しながら最適な色を探す必要があるし、一度作った色と全く同じ色を再現するのも非常に困難だ。このような作業にかける時間をデジタルであれば大幅に短縮できる。また、絵の具が乾く時間を待つ必要がないので短い時間でたくさんの絵を描くことが可能だ。このことは絵を学ぶ若いアーティストにとっても大きなメリットである。

若い頃のSeiler氏にとって時間は大きな課題だった。イラストの仕事はスピードが求められることも多く、寝る時間も惜しんで描くことも少なくなかったが、それでも1日にできる作業量には限界があった。ディジタルツールによって作業の時間は大幅に短縮できたが、この若い頃の経験によって自分にしかない作品が生み出せるようになったという。Seiler氏は語る。

「アーティストになるために、いつも苦労しているということは一番重要です。苦労することで自分にしかないものが生み出せるようになるからです。他のアーティストの作品と区別がつかないようではいけない思います」

最後に同氏は、TIME誌の表紙用に法王の絵を描いたことについて、どのような手法でそれを行ったのかを説明してくれた。同氏のポリシーに従って写真は一切使っておらず、すべて手書きで行ったという。何枚かの写真を参考にして構図を決め、鉛筆でラフを描き、ブラッシングをして、色を塗り、そこからは細部と全体を交互に見ながら仕上げていく。レイヤーは基本的にひとつしか使わない。

これは極めて古典的な手法であり、デジタルだからといって特別なことは何もしていないという。「昔ながらの筆と絵の具で描くのも、デジタルで描くのも、そこに大きな違いは無く、両方の良いところを組み合わせてオリジナルの作品を生み出すことが重要です」と、Seiler氏は締めくくった。

ピークのときは喜びすぎず、悪いときも落ち込みすぎない

3人目のスピーカーである'Weird Al' Yankovic氏はインタビュアーとともに登場し、インタビュースタイルでの講演を行った。同氏はパロディ音楽の第一人者として知られており、ヒット曲の替え歌やパロディ曲を多数リリースしている。今年7月にリリースされた14枚目のアルバム『Mandatory Fun』は、The Billboard 200でコメディアルバムとしては初の1位を記録した。

今もコメディアンとして第一線を走り続けているYankovic氏だが、そんな彼がコメディを志したエピソードが興味深い。飛び級のため12歳で高校に通っていた同氏は、教師から将来就きたい職業を聞かれた。そこでコメディに強い興味を持っていた同氏は、プロのコメディアンになりたいことを伝えたが、教師は、それはきっと無理だから建築家になったらどうかとアドバイスしたという。このアドバイスに従って大学で建築の学位まで取ったものの、結局自分が本当にやりたいことではないため情熱を持つことができなかった。それから、本当にやりたいことであったコメディにチャレンジしてみる決心をし、今に至ったとのことだ。遠回りをしたが、本当にやりたいと思っていたことに足を踏み出した結果、大きな成功を納めることができたわけだ。

Yankovic氏は、パロディ音楽だけでなく様々なことにチャレンジしている。例えば最近では児童向けの絵本なども手掛けているが、このようなチャレンジは、常に新しい表現方法を模索し続けている結果だと同氏は言う。とはいえ、全てがうまくいくわけではない。そのような状況でモチベーションを維持する方法を聞かれた同氏は次のように答えた。

「天気が完全に予測できないように、人生も先のことは分かりません。そこでピークのときにも喜びすぎず、悪いときにも落ち込みすぎないようにしている」

Yankovic氏の話の中でもうひとつ興味深かったのは、同氏がパロディ曲をリリースする際にはできる限り元ネタとなったアーティストの許可をもらうようにしているということである。パロディは公的に認められた表現方法であり、許可をもらわなくても法律上の問題はない。Yankovic氏がわざわざ許可を取るのは、アーティストへの感謝と尊敬の気持ちを持つためと、無用に他人を怒らせるのを避けるためだという。「アーティストのおかげでパロディが成り立っているわけですから、常に感謝しなければならないと考えています。私はできるだけ正当な形でパロディをやっていきたいと思っているのです」と同氏は語った。

その一方で、彼自身はレコード会社に対して正当な対価を求めて訴訟を起こしたりもしている。これはアーティストの地位を守るために必要な闘いだったとのこと。作風から考えると意外な気もするが、アーティストとして極めて真摯な姿勢で作品ぬ向き合っていることが伺えた。

クリエイティブは世界の子供を救えるか

最後のスピーカーはドキュメンタリー作家のLee Hirsch氏。同氏が制作した最初の作品「Amandla!: A Revolution in Four-Part Harmony」は、南アフリカのアパルトヘイトとの闘いを記録したドキュメンタリー映画だった。この映画は、アパルトヘイトと闘う人々にとって音楽がどのような重要な役割を演じたのかを訴えかける内容。17歳で両親の反対を押し切って単身南アフリカに渡ったHirsch氏が多くの困難の末に完成させた話題作である。

Amandla!で人権問題に一石を投じたHirsch氏、今は子供のいじめ問題に取り組んでいるという。自身が子供の頃にいじめで苦しんだ経験を紹介し、次のように語った。

「いじめられていた当時、何を言っても私の声は周りには届かないと思っていました。なぜいじめられている子供の声を聞いてもらえないのか疑問に感じていました。大人になった今は、いじめに苦しむ子供達に声を与えたいと考えるようになりました。それで始めたのが『The BULLY Project』です」

The BULLY Projectは、Hirsch氏の映画『BULLY』を元に始められた、いじめ被害に遭っている子供達を支援するプロジェクトである。映画では、親にも学校にも助けてもらえずに苦しむいじめられっ子達が、インターネットを通じて繋がり、お互いに励まし合って声を上げ続け、次第に立ち直って行く様子が克明に記録されている。基調講演ではそのうちのいくつかの場面が上映されたが、短いながらも心に突き刺さる内容だった。The BULLY Projectは今も続いており、アドビもスポンサーとして参加している。

「いじめは子供の社会の小さな問題ではなく、非常に深刻な人権問題です。ある子供から、この映画を観たことがきっかけで、目の前で行われているいじめを止めたという話を聞きました。そこで、これを100万人の子供に観せることができたらどうなるだろうかと考え、The BULLY Projectを立ち上げました。様々な協力を得て多くの子供達にこの映画を見せることができています。皆さんにもぜひ協力していただきたくて、今日はここに来ました」

最後にHirsch氏は、創作活動についての考え方として「生活のためなどの事情もあるでしょうが、とにかく信念をもって自分が輝く創作をしましょう」と訴えかけた。Amandla!は完成までに10年の歳月を費やしたそうだ。その間には、制作会社が倒産し、資金が尽きて南アフリカを出られないような時期もあったという。その経験を踏まえて同氏は次のように語った。

「創作というのは本当に大変なことです。しかし、それによって得られる勝利は小さなもので十分だと思っています。ある人から、あなたの映画で救われた、と言われました。この一言こそが、言葉では表現できない大きな喜びなのです」